「地雷を踏んだらサヨウナラ」戦場ジャーナリストの矜持

久保田弘信(フォトジャーナリスト)

初めてアフガニスタンの戦場へ向かう時、先輩のカメラマンが「戦場に行くならこの写真を見ておきなさい」と言って沢田教一の写真集を見せてくれた。

写真集の戦場における戦闘の写真は、意外なことにあまり印象に残らなかった。後々まで記憶に残っていたのはピューリッツァー賞を受賞した「安全への逃避」だった。それは戦闘シーンではなく戦争の中で人が生き延びようとする写真だった。

ロバート・キャパという戦場カメラマンは知っていたのに、日本人の大先輩である沢田教一を知らなかった僕。先輩カメラマンのおかげで、撮るべき、伝えるべきは、そこにいる「人」なんだと思った。70年の歴史を持つピュリツァー賞写真部門。過去、受賞した日本人記者は3人いる。そのうち2人が戦場カメラマンだ。酒井淑夫と沢田教一。圧倒的に沢田教一の方が有名だ。それは沢田教一が戦場で命を落とし、酒井淑夫が日本の鎌倉で死去したからだろうか。そして、ピューリッツァー賞を受賞していなくても一ノ瀬泰造を知る人は多いのではないだろうか。「地雷を踏んだらサヨウナラ」という台詞はあまりにも有名だ。

沢田教一は1961年、UPI通信東京支社に入社し、ベトナム戦争が激化すると現地取材を強く希望したが受け入れられず、休暇をとって自費で取材に向買った。この時の写真が認められ、沢田はUPIの特派員としてベトナム取材を始めることとなった。

後からやってくる戦場カメラマンが負傷、他界していく中、沢田は戦場での勇敢さと豊富な経験で活躍し続けた。しかし1970年10月28日、カンボジアの取材中に国道2号線で襲撃を受け、帰らぬ人となった。

酒井淑夫はUPI通信東京支社所属。ベトナムへの派遣を自ら希望し、1967年から戦争終結まで取材を続けた。大雨の中ポンチョに身を包んで警戒にあたっている米兵の写真。「より良きころの夢」と題されたこの写真はピューリッツァー賞の特集部門受賞第1号なった。

沢田、酒井が活躍した後、一ノ瀬泰造が現れる。一ノ瀬はUPI通信社東京支局でアルバイトをしていたが、1972年1月に自費で印パ戦争の取材に旅立ち、三月にはカンボジアに入国。一ノ瀬こそがフリーの戦争カメラマンとして我々の先輩にあたる人かもしれない。

一ノ瀬はカンボジアにおいて政府軍にフィルムを没収され「政府軍にとって好ましからざるジャーナリスト」との理由でカンボジアを強制退去になっている。それでも一ノ瀬はカンボジアを目指した。ベトナムのサイゴンから韓国の弾薬輸送船でプノンペンに向かった。

3割しかプノンペンに着かないという危険きわまりないルートを使って。一度、強制退去になっている国に、フリーカメラマンとして組織のバックアップなしで単独潜入することは、かなり無謀だったと思う。それでも一ノ瀬はカンボジアに向かった。

一ノ瀬は、「地雷を踏んだらサヨウナラ」と、友人に言葉を書き送り、11月22日か23日、アンコールワットへ単独潜行したまま消息を立った。26歳になったばかりだった。 戦場を目指し、戦争を伝え、散っていった沢田教一と一ノ瀬泰造、彼らは賞賛されることはあっても、無謀な戦場カメラマンと非難する人は殆どいない。

現代において「地雷を踏んだらサヨウナラ」と発言したらどうなる事か。想像するだけでも身の毛がよだつ。現代はベトナム戦争時代のように「医療従事者とジャーナリストは敵ではない」という時代ではなくなってしまった。戦場取材の難しさと危険度が増し、戦場カメラマンの命が奪われるだけでなく、人質となり国に対して身代金が要求される、そんな時代になってしまった。

写真雑誌に一ノ瀬泰造の記事があった。冒頭「自由に取材できた最後の戦争と言われるベトナム戦争」と書かれてあり、樹脂製の弾丸を通すボディー、電池がないと切れないシャッターでは、戦場で命を賭けることはできない。しかしその頃には、命をかける戦場そのものがなくなっていったのである。結びには金属製のマニュアルカメラで戦場に命を賭けるか。電子化されたオートマティックのカメラで日常を楽しむか。と書かれてあった。

その弾丸を通すボディー、電子化されたオートマティックのカメラの時代になっても戦場を目指すカメラマンは存在している。日本に於いては英雄視されるどころか「非国民」として「自己責任論」をぶつけられる。

先日、安田純平の映像が公開されて、再び「自己責任論」が浮上しはじめている。政府批判の発言をしたんだから、政府に助けてもらえる筈がない、一発当てに行ったのだから、失敗しても本望だろう、と。

安田自身は覚悟の上で現地に向かっているから、助けを求める発言はしていない。一発当てるなどと言われているが、フリーのカメラマンが自腹で現地に行って、例えスクープ映像を取れたとしても紙媒体では数十万円が限界。航空券代を考えると赤字になるケースの方が多い。

お金だけを考えたら命をかける価値がある仕事とは言い難い。名誉欲?生きながらにして首を切られるリスクと引き換えの名誉など、誰が欲しがるか。何故、戦場カメラマンが現地を目指すのか? それは、安田に限らず日本の戦場カメラマンが現地と長年の付き合いがあり、伝えたいことがあるからだ。

その伝えたいことが日本で必要とされなくなったら、元も子もないが。アメリカ人ジャーナリストが殺害された時、ケリー国務長官は「ジャーナリズムには危険が伴う。リスクを完全に取り除く方法はなく、唯一の例外は沈黙だ。しかし、これは降伏だ。世界は何が起きているか伝えられることを必要としている。沈黙は独裁者や圧政者に力を与える」と言った。

一方、日本の菅官房長官は「後藤さんの勇気は勇気だが、蛮勇だ」と言った。日本と諸外国を比較すると個人、そしてジャーナリズムに対する大きな隔たりを感じる。多くの国のジャーナリストが命がけで戦場取材をしている。日本人だけが安全な所にいて、情報を輸入だけに頼っていて良いのだろうか。

前出のロバート・キャパは言った。生き残る確率が50%もあれば、僕は迷わずパラシュートで降りて写真を撮りに行く。才能があるだけじゃ駄目だ、ハングリーでなければ。日本人だから撮ってくることができる写真、持ち帰れことができる情報がある。

(本文中敬称略)

日本を代表する報道カメラマン(戦場カメラマン)。 学生時代より、伝説的な戦場カメラマンであるロバート・キャパに憧れをいだき、1965年から既に全面戦争に突入していたベトナム戦争を撮影するようになる。 1965年、沢田の代表作となる『安全への逃避』で、第9回ハーグ世界報道写真展グランプリ、第23回USカメラ賞を受賞。また、翌年(1966年)には、『安全への逃避』を含む写真集が世界的に高い評価を受け、日本人2人目のピューリッツァー賞受賞。この年撮影した『泥まみれの死』『敵を連れて』により、第10回ハーグ世界報道写真展 第1位、第2位を受賞。アメリカ海外記者クラブ賞・第24回USカメラ賞 受賞。 1967年にはアメリカ海外記者クラブ賞、1968年に第26回USカメラ賞を受賞するなど、輝かしい功績を残す。 1970年、カンボジア・プノンペンの国道2号線にて凶弾に倒れる。死の翌年、沢田はロバート・キャパ賞を受賞した。

トップ画像:ペシャメルガの司令官 (c) 久保田弘信

文中写真:(上から順番に)

「安全への逃避」(c)沢田教一

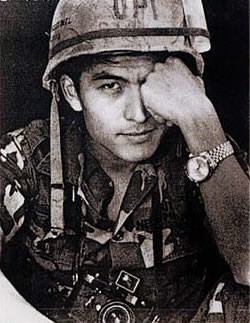

沢田教一氏、酒井淑夫氏、一ノ瀬泰造氏 全て昭和ガイドより引用

あわせて読みたい

この記事を書いた人

久保田弘信フォトジャーナリスト

岐阜県出身。大学で物理学を学ぶが、スタジオでのアルバイトをきっかけにカメラマンの道へ。パキスタンでアフガニスタン難民を取材したことをきっかけに本格的にジャーナリストとしての仕事を始める。9・11事件の以前からアフガニスタンを取材、アメリカによる攻撃後、多くのジャーナリストが首都カブールに向かう中、タリバンの本拠地カンダハルを取材。2003年3月のイラク戦争では攻撃されるバグダッドから戦火の様子を日本のテレビ局にレポートした。2010年戦場カメラマン渡部陽一氏と共に「笑っていいとも」に出演。

執筆記事一覧

執筆記事一覧