日本での「トランプ叩き」の構造

その4 日本重視を認めない日本側

古森義久(ジャーナリスト/麗澤大学特別教授)

「古森義久の内外透視」

【まとめ】

・日本メディアはトランプによる関税引き上げを無根拠に非難するが、日本こそ関税大国である。

・関税引き上げの背景には貿易不正の是正、歳入増加、関税外交の3つの狙いがある。

・ワシントン首脳会談においてトランプ氏は日本への友好と連帯を示したが、朝日新聞は「圧力をかけた」と批判。

さてトランプ大統領は就任早々から対外戦略の一環として特定の諸国への特定の関税を引き上げるという方針を打ち出した。日本はその『特定』という標的のなかには入っていなかった。しかし日本のメディアは「日本経済に打撃を与える」などと具体的な根拠のないままトランプ政権を批判している。

しかし当然ながらトランプ政権には引き上げる明確な理由が存在するからこそ、関税を上げるのだ。同時に日本がアメリカの関税引き上げをけしからんと非難することには、偽善の影がにじんでくる。なぜなら日本は全世界でも農業品にはきわめて高い関税をかけている関税大国だからである。日本のコメに対する関税は280%、こんにゃくにいたっては1700%と、世界でも最高の数字なのだ。そんな関税大国がトランプ政権の関税策をけしからんとして説教するのは、どこか異様である。

関税はどの国にとってもまず自国の産業を守るための手段である。

しかしトランプ政権は外交や戦略という面で関税を引き上げることには、さらに少なくとも、三つの理由がある、と主張している。

一つは特定の国による貿易不正をただすことである。もう一つは政府の歳入を上げ、貿易赤字を減らすこと。三つ目の理由こそがトランプ氏一番の目玉だといえる。それは関税引き上げを示唆することで相手国の問題をただすという狙いである。

トランプ氏のこの狙いはすでに効果が出ている。

トランプ大統領は合成麻薬のフェンタミンのアメリカへの密輸入を減らす措置をカナダやメキシコに取らせるために関税引き上げの圧力をかけた。するとカナダもメキシコもすぐに折れてしまった。両国政府ともアメリカとの国境に1万人ほどの部隊を新たに配備して、出入国の管理を厳しくする措置をとったのだ。トランプ政権はそれを受けて関税引き上げの実施を延期した。

トランプ大統領はそれ以外にも関税を使って、自国の重要な使命を果たした。同大統領は就任直後から公約通りにアメリカへの不法入国者を本国へ送還するという作業を始めた。まずは犯罪歴のある不法入国者が多いベネズエラとコロンビアに数百人単位の強制送還をしようとすると、受け入れ側の両国政府が送還を認めないと言明したのだ。

トランプ大統領はこのベネズエラ、コロンビア両国政府に対して自国からアメリカに不法に入った密入国者の帰還を拒むならば、両国の対米輸出品に関税をかけると警告した。すると両国政府は一日にして、その送還を受け入れるという態度を表明した。関税外交の露骨な勝利だった。

日本のメディアはトランプ氏を執拗に叩き、日本の危機などと煽っている。しかし現実にはトランプ氏ほど日本を重視してきたアメリカの歴代大統領は珍しいといえよう。その証拠にいまも日本を標的とする関税を上げる旨の発言がなされていない。これは日本への基本的な友好姿勢の証拠だろう。

日米同盟に関しても、トランプ氏は非常に重視しており、アメリカの国益にとって欠かせないとの認識を強調している。これはアメリカ国内の保守派が本来持つ日本への堅固な同盟保持の政策の上にトランプ氏自身の日本への親近感や友好意識が加わった結果だといえよう。

最新の動きとしてはトランプ大統領は3月7日に日米同盟の片務性を指摘したが、その際にも日本への友好的な態度や日米同盟の重要性への認知を明白にした。この際の記者団との簡単なやり取りでは同大統領はまず「私は日本が大好きだ。日本と素晴らしい関係を築いている」と前置きした上での発言だった。「アメリカは日本を守らねばならないが、日本はアメリカを守らなくてもよい」と日米同盟の本質を描写したうえで、「これは興味深いディールだ」と客観的な事実の報告のように淡々と述べた。

日本への批判や不満を感じさせない言辞だった。

トランプ氏の日本観には第一次政権時代に安倍晋三元首相の世界観やインド太平洋構想からのインプットも明らかに大きいといえよう。安倍氏の思考がトランプ氏の世界観や日本観に前向きな影響を与えたようなのだ。

トランプ氏に直結してきたアメリカ第一政策研究所もトランプ政権の対日政策について、「日米同盟はアジアでの礎石」などと表現している。この認識は第二次政権でも変わってはいない。つまり日本重視である。

この日本側の誤認や虚構とトランプ政権の実態とのギャップをわかりやすく明示したのはごく最近のトランプ・石破首脳会談での展開だった。

2月7日のワシントンでの首脳会談は日米同盟の堅持や日米友好を合意しあう形で、きわめて円満に終始した。とくに顕著だったのはトランプ大統領の日本への友好、理解、賛辞と中国などの現状変更勢力に対抗する日米の強固な連帯だった。この日米連帯はトランプ大統領側から提示され、石破首相も同意した「日米関係の黄金時代」という標語に象徴されたといえる。

ところがこの会談の事前には日本側ではトランプ大統領が日本に対して防衛費のさらなる増額の要求、日米貿易不均衡の日本側の是正としての市場開放、日本を標的とする新たな関税措置など、要求や圧力をぶつけてくる、という予測が多かったのだ。その姿勢を不当だとか、横暴だとかする批判が絶えなかったのである。

そうしたトランプ叩きの先頭に立ったのは朝日新聞だった。そもそも朝日新聞は大統領選挙戦中からトランプ非難、民主党のカマラ・ハリス賞賛の論調が顕著だった。だからトランプ氏の圧勝という現実の選挙結果も予測を大きく外す結果となり、その結果にはあわてたように、新たな批判をこめてトランプ叩き報道を続けてきたといえよう。

朝日新聞の今回の日米首脳会談に関する予測の錯誤はその会談の直前の記事でも明白だった。2月8日朝刊の大きな記事は「トランプ氏 2期目の要求は」という見出しで、ワシントン発、清宮涼、榊原謙という両記者によって書かれていた。前文には以下の記述があった。

「トランプ大統領は一期目で、安全保障と通商問題をリンクさせ、日本に圧力をかけた。再び様々な要求をすることが懸念される」

そして記事の末尾には以下の記述があった。

「トランプ大統領は相手の足元を見ながらの交渉スタイルに今後4年間、日本は再び悩まされることになりそうだ」

だが実際の日米首脳会談ではトランプ大統領は石破首相に対し、なんの要求もせず、圧力もかけなかった。その逆に日本との連帯、日本の重視、共同防衛の増強、尖閣諸島の防衛など、協力、友好、団結のみを強調した。そして日本への礼賛を惜しまなかった。日米安保条約に関しては「日米同盟はインド太平洋の安全保障の礎石である」とも宣言した。つまり朝日新聞の予測とはまったく異なる対応だったのだ。

(その5につづく。その1,その2,その3)

#この記事は月刊雑誌WILLの2025年4月号掲載の古森義久氏の『日本のメディアは何故トランプ叩きに終始するのか』という論文を一部、書き直しての転載です。

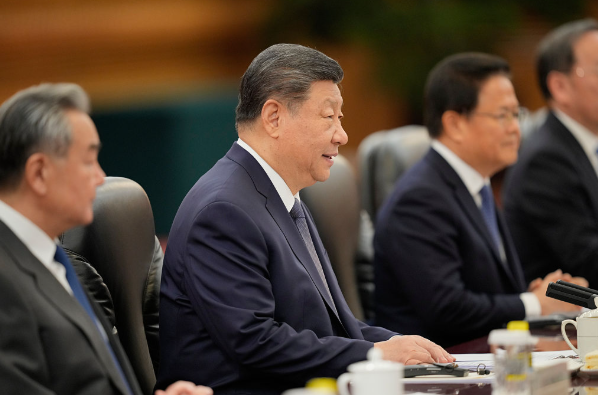

冒頭写真)2025 年 2 月 7 日 ワシントンDCにて石破首相と会談するトランプ氏

出典)Anna Moneymaker/Getty Images

あわせて読みたい

この記事を書いた人

古森義久ジャーナリスト/麗澤大学特別教授

産経新聞ワシントン駐在客員特派員、麗澤大学特別教授。1963年慶應大学卒、ワシントン大学留学、毎日新聞社会部、政治部、ベトナム、ワシントン両特派員、米国カーネギー国際平和財団上級研究員、産経新聞中国総局長、ワシントン支局長などを歴任。ベトナム報道でボーン国際記者賞、ライシャワー核持込発言報道で日本新聞協会賞、日米関係など報道で日本記者クラブ賞、著書「ベトナム報道1300日」で講談社ノンフィクション賞をそれぞれ受賞。著書は「ODA幻想」「韓国の奈落」「米中激突と日本の針路」「新型コロナウイルスが世界を滅ぼす」など多数。

執筆記事一覧

執筆記事一覧

![[大原ケイ]【オバマ、「テロに立ち向かう」】~一般教書演説:中産階級支援も~](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/japanindepth/wp-content/uploads/2015/01/a1180_004342-164x122.jpg)

![[大平雅美]<まわたふとん>消えてゆく実用品・消耗品の美に見るクールジャパン〜1枚の布団に450枚の「まわた」を重ねる日本寝具の地道な技](https://japan-indepth.jp/wp-content/plugins/wordpress-23-related-posts-plugin/static/thumbs/3.jpg)