日本での「トランプ叩き」の構造 その5(最終回)国際情勢の誤認は国を亡ぼす

古森義久(ジャーナリスト/麗澤大学特別教授)

「古森義久の内外透視」

【まとめ】

・日米両メディアによるトランプ氏の女性軽視批判とは反対に、トランプ氏は数多くの女性を起用。

・日本は大東亜戦争や日米安保条約、ベトナム戦争においても国際情勢を誤認してきた歴史がある。

・国際情勢を正確に読み取り、トランプ氏への認識を是正することが日本にとっての緊急課題である。

トランプ氏は米日両方のメディアから女性を蔑視しているとも批判されてきた。だが実態はかなり異なる。今回の人事では女性の重用が目立つのだ。

大統領首席補佐官には、選対本部の共同議長を務めたスージー・ワイルズ氏が登用された。大統領の首席補佐官に女性が起用されるのはアメリカの歴史上、初めてのことだった。大統領首席報道官も、カロライン・レビット氏という27歳の女性が起用された。歴代最年少である。それだけでなく、教育長官や農務長官、司法長官なども女性が起用された。一連の人事を見ると、女性蔑視とは正反対の印象がある。

写真)2025年2月4日、ワシントンDCで会談に参加するスージー・ワイルズ首席補佐官

出典)Anna Moneymaker/Getty Images

トランプ氏に関する実態を正確につかむことは、日本の国益にとって欠かせないのは当然である。しかし選挙結果を読み間違え、不正確なデマやプロパカンダを広げてきたのが日本の大手メディアなのだ。しかも同種の誤報、虚報はいまも続く。日本国全体にとってはトランプ氏への認識の是正は緊急の課題だといえる。

過去の歴史を振り返ると、日本自身の最大の変化の起因はいつも外部からだった。国外で起きたことが外部から日本に押し寄せ、日本内部の大変革を引き起こすという定型だった。黒船の来訪による開国からの明治維新や第二次世界大戦の敗北による国家の根幹の改造がそれに当てはまる。だからこそ日本にとっては外部の情勢の正確な把握が国家の運命と結びついているといえるわけだ。この点についての私自身の体験や考察を述べよう。

日本が大東亜戦争を始めた際、国際情勢を明らかに誤認したといえよう。世界とアメリカの情勢を見て、正確な情報を入手した上で戦争するかどうかを決めるべきだった。アメリカ側は、終戦後すぐに戦略爆撃調査団を日本へ派遣し、日本がなぜ対米戦争を始めたかを調査し始めた。彼らの来日はマッカーサー元帥の到着よりも早く、東京湾にアンコン号という戦艦を浮かべて日本政府と軍の最高部を呼びつけ、戦争に踏み切った理由を問いただしたのだった。そこで彼らが知ったのは、日本側には戦争全体の見通しを立てた人間が誰一人いなかったという歴史の実態だったというのだった。

私は戦略爆撃調査団で副団長を務めていたポール・ニッツェという人物に1980年代にインタビューをして、そのあたりの実態を詳しく聞いた。その際にニッツェ氏は「私は日本語を知らないけれど、絶対に忘れない言葉が一つだけある。ジリ貧という言葉だ」と語りました。なぜ不利とわかっている対米戦争をなぜ始めたのか、という問いに対して日本側の政治、軍事の首脳たちがみな口にした言葉がこの「ジリ貧」だったというのだ。

つまり当時の日本の置かれた情勢では。そのままでは日本がジリ貧になるだけだ、という理由のみで、戦争に突入した、というのだった。当時の日本側ではそれを越えて、アメリカ側の実態を客観的に把握して、この戦争は勝てるとか、引き分けにもちこめる、という見通しを少しでも持っていた人間はいなかった、というアメリカ側の戦略爆撃調査団の結論だったのだ。日本は「ジリ貧」という言葉だけで戦争をしてしまった。

私は一連のトランプ氏に対する認識の日本側の誤りをみて、やや飛躍かもしれないが、この日本の軍部の誤りを連想させられた。その共通点は国際情勢の正確な認識が決定的に欠けるということである。

戦後の日本の独立を決めた1950年代のサンフランシスコ対日講和条約に際しても、朝日新聞を中心とした左派勢力は単独講和を否定し、全面講和なる状態を主張した。全面講和とはソ連などの共産主義陣営も含めた講和を意味していた。一方の単独講和は、実は単独ではなく、アメリカ中心の自由主義・民主主義国家との多数講和だった。

だが朝日新聞などは、故意に「単独講和」として、反対を繰り広げていたのだった。もし全面講和なる状態を待てば、日本の独立は大幅に遅れ、ソ連への接近となり、その後の国際社会では日本はソ連とともに沈没の悲劇の道をたどっただろう。こんな主張も国際情勢のゆがんだ認識、間違った把握に由来していたといえる。

1960年代の日米安保条約への日本国内での反対も、いま思えば国際情勢の誤認からだったといえよう。東西冷戦が厳しく、ソ連の軍事的脅威が目前に迫っていたあの時代に日本が独自の軍事力もないまま、アメリカとの絆を切れば、ソ連側に吸い寄せられたことは明白だった。日本国内の多数の人たちがそんな国際情勢を正確に読めなかったからこそ、日米安保反対論があれだけ広まったのだといえよう。

さらに私自身が4年も体験したベトナム戦争でも日本側の情勢認識の欠陥を実感させられた。日本の多くのメディアや識者は「アメリカが一方的に侵略している」「ベトナム人はみなアメリカを敵として憎み、戦っている」と断じていた。しかし南ベトナムの現地で身をもって考察すると、現実は正反対だった。南ベトナムの人々は米軍の駐留を望んでいた。戦争をしかけてくる北ベトナム側を「共産軍」と呼び、恐れていたのだった。北ベトナム軍の大勝利に終わって戦争の後、解放されたはずの南ベトナムから20年近くにもわたり、数百万人のベトナム人が小舟を調達して、海外に脱出していったという重い事実がそのへんの日本での誤解の虚構を議論の余地なく、立証していた。

私がこうして大東亜戦争や日米安保条約、ベトナム戦争での情勢認識の過誤と、トランプ氏への認識の誤りを並べて考えてしまうことにはそれなりの理由がある。わが日本には国際情勢を冷徹かつ正確に認識する能力がもしかするとDNA的に欠けるのではないか、という懸念を消せないのだ。こんな自分の懸念が間違っていることを本当は祈りたい。だがもしかすると、日本には外部世界での出来事を自分たちが望む定型に当てはめて、変えたうえで、事実であるかのように提示するという風習があるのではないか。国際情勢の認識では主観が走り、客観が劣るという、ゆがめ要素が日本側の多数の人々の体内にしみこんでいるのではないか。そんな疑問を感じてしまうのである。

そんな懸念は、これまでの半世紀以上にわたる国際報道の体験を踏まえたうえでの深刻な実感なのである。わが日本は国際情勢を正確に読み取ることができなければ、世界での健全な生存はできないのだ。

(終わり。その1,その2,その3,その4)

#この記事は月刊雑誌WILLの2025年4月号掲載の古森義久氏の『日本のメディアは何故トランプ叩きに終始するのか』という論文を一部、書き直しての転載です。

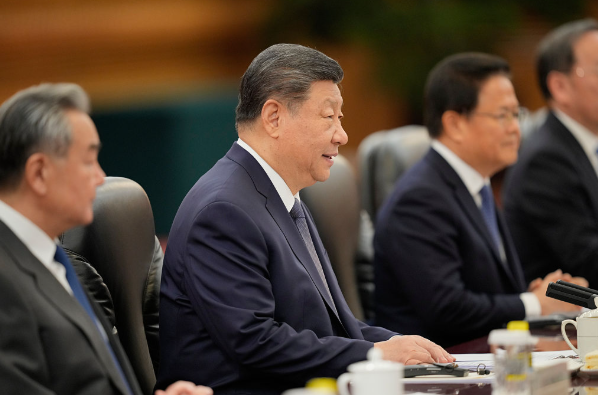

冒頭写真)2025 年 3 月 5 日、ワシントン DCの記者会見にて話すホワイトハウス報道官のキャロライン リービット氏

出典)Anna Moneymaker/Getty Images

あわせて読みたい

この記事を書いた人

古森義久ジャーナリスト/麗澤大学特別教授

産経新聞ワシントン駐在客員特派員、麗澤大学特別教授。1963年慶應大学卒、ワシントン大学留学、毎日新聞社会部、政治部、ベトナム、ワシントン両特派員、米国カーネギー国際平和財団上級研究員、産経新聞中国総局長、ワシントン支局長などを歴任。ベトナム報道でボーン国際記者賞、ライシャワー核持込発言報道で日本新聞協会賞、日米関係など報道で日本記者クラブ賞、著書「ベトナム報道1300日」で講談社ノンフィクション賞をそれぞれ受賞。著書は「ODA幻想」「韓国の奈落」「米中激突と日本の針路」「新型コロナウイルスが世界を滅ぼす」など多数。

執筆記事一覧

執筆記事一覧

![[上田令子]【無所属無党派の改革集団の時代】~統一地方選を終えて~](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/japanindepth/wp-content/uploads/2015/04/150429ueda01-164x122.jpg)

![[遠藤功治]【ZMP上場前夜、自動運転元年 その1】~特集「2016年を占う!」自動車業界~](https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/japanindepth/wp-content/uploads/2015/12/151228endo1-01-164x122.jpg)