トランプ氏はなぜ勝ったのか ドーク教授の分析 その3 オバマ氏の大きな影響

古森義久(ジャーナリスト/麗澤大学特別教授)

「古森義久の内外透視」

【まとめ】

・トランプ氏の2016年勝利はオバマ政権のリベラル政策への反発の結果とされる。

・オバマ政権の変革は主に文化面で顕著であり、特に性的志向や結婚、家族に関する分野で大きな変化が見られた。

・トランプ氏の勝利は一時的にリベラル基調を抑えたが、リベラルな流れは依然として続いている。

古森義久「ドナルド・トランプ氏の勝利の意味を考えるとき、バラク・オバマ大統領の統治について考えることは、理にかなっていると私も思います。トランプ氏の2016年の勝利はたぶんに前任者のオバマ大統領がアメリカ全体をリベラル方向へと画期的に引っ張っていってしまったことへの多数の国民の反発の結果だったといえるからです。」

ケビン・ドーク「そうですね。先に紹介した著名な政治学者のポール・ケンゴール教授は2期8年間にわたったオバマ大統領の統治を振り返って、『オバマ氏は同氏自身が約束したようにアメリカ合衆国を根本的に変革しただろうか』という疑問を提起しました。この問いに対するケンゴール教授の答えは『絶対にイエス』でした。ただし『オバマ氏の大統領就任の直前の2008年の時点で多くの国民が望んだ、あるいは恐れた分野では根本的な変革は起きなかった』というのです。それはどんな領域だったかというと、政府の役割、税金制度、政府による規制、経済、教育などでした。

こうした領域に関する大多数の国民の態度は根本的な変革ではなかった。オバマ大統領が立法措置でかなりの実績を達成した医療保険に関しても大多数の国民の態度はそれまでとほとんど変わりませんでした。

オバマ大統領の外交政策に対しても国民の側の態度の大きな変化はありませんでした。オバマ大統領は東欧から中東にかけてきわめて有害な外交政策を実行していたにも、かかわらず、でした。

現実にはその時代に起きた真の根本的な変革は文化、とくに性的な志向、結婚と家族というような分野で起きたのです。その面での変化は前例のないものであり、8年前までの当時のすべての人の想像をはるかに超えた変化でした。こういう認識がケンゴール教授の評価であり、私もそれは正しいと思います」

古森「オバマ政権時代に起きた変革はアメリカ国民多数派の態度としては特定の領域に限られていたが、しかしその基底は広く深かったということでしょうか。その変革の流れはそれまでも続いていて、その後も続いてきた、ということですね」

ドーク「そうです。当時のこの状況がオバマ政権の8年間だけに限定された一時的な変化だったと考えてはなりません。実際にこの変化のプロセスは副大統領だったジョセフ・バイデン氏が2021年にアメリカ合衆国の名目上の大統領になってから、その速度を増しました。私があえてここで『名目上の大統領』という表現を使うのは多くの識者たちがバイデン氏をオバマ氏の傀儡、つまり操り人形のような存在とみなしたからです。その状況はバイデン氏の知的な能力が衰えをみせてから一層、顕著となりました。それらの識者たちは今回の大統領選でバイデン大統領の立候補を撤回させ、カマラ・ハリス置を候補に差し替えた決定もオバマ氏の背後での動きによっていたと信じています。

もしハリス氏が最終の選挙に勝ち、大統領になったとすれば、オバマ氏の課題だった根本的な変化への政策を無節操に続けたことでしょう。いやハリス氏は妊娠中絶とLGBT(性的少数者の総称)という2点を自分の選挙キャンペーンの文化面での看板政策として掲げることによって、オバマ氏の主張を越えたともいえる動きをとっていました。私はハリス氏がこの2点での主張のために選挙に負けたのだとは思いません。彼女はトランプ氏の絶大な政治的技量や広範な人気を含む多数の他の要因により、選挙に敗れたのです。そういう技量や人気をハリスは保持していなかった、ということです」

古森「その意味ではやはり超リベラルの方向への当面の動きをトランプ氏の勝利が抑えたとはいえるわけですね。ただしドークさんが再三、指摘するように、だからといって、リベラル基調、左傾化という流れはなお厳存するということ、人口動態やキリスト教徒の減少という具体的な現象をみることも重要だという点、よくわかりました」

ドーク「その根本的な変化というのは、単に一回や二回の政治的選挙ではその流れはつかみにくい、ということです。そのより深刻な影響は選挙からは遅れて、その4年後ぐらいに明確に表れるかもしれません。トランプ氏の勝利でその変化の流れが止まるわけではないのです。

私たちは根本的な変化への条件がアメリカの人口動態の一定の構造的な変動のなかでどんな影響を果たしているかをよくみなければなりません。その近年の変化はアメリカが1960年代に経験した変動よりももっと過激なのです。ただしその近年の変化は1960年代の暴力的な騒動ほどは劇的ではないために、往々にして見落とされがちなのです」

(その4につづく。)

その1はこちらから:https://japan-indepth.jp/?p=85392

その2はこちらから:https://japan-indepth.jp/?p=85458

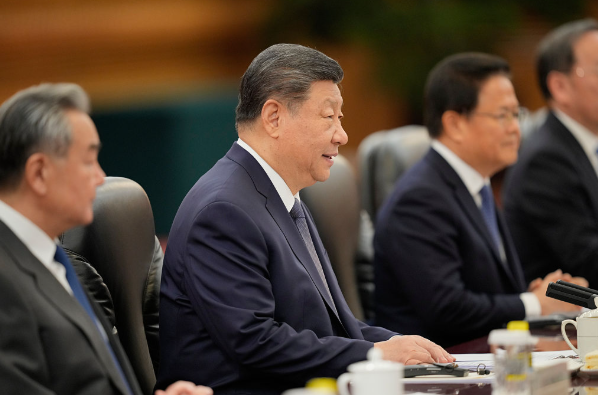

トップ写真)民主党の大統領候補カマラ・ハリス副大統領の応援演説をするバラク・オバマ元大統領:ウィスコンシン州ミルウォーキー – 2024年11月3日

出典)Photo by Spencer Platt/Getty Images

あわせて読みたい

この記事を書いた人

古森義久ジャーナリスト/麗澤大学特別教授

産経新聞ワシントン駐在客員特派員、麗澤大学特別教授。1963年慶應大学卒、ワシントン大学留学、毎日新聞社会部、政治部、ベトナム、ワシントン両特派員、米国カーネギー国際平和財団上級研究員、産経新聞中国総局長、ワシントン支局長などを歴任。ベトナム報道でボーン国際記者賞、ライシャワー核持込発言報道で日本新聞協会賞、日米関係など報道で日本記者クラブ賞、著書「ベトナム報道1300日」で講談社ノンフィクション賞をそれぞれ受賞。著書は「ODA幻想」「韓国の奈落」「米中激突と日本の針路」「新型コロナウイルスが世界を滅ぼす」など多数。

執筆記事一覧

執筆記事一覧