「日中友好」の光と影 国交50周年を機に その3 父子ぐるみの親中系譜

古森義久(ジャーナリスト・麗澤大学特別教授)

「古森義久の内外透視」

【まとめ】

・2021年1月にも孔鉉佑駐日大使が林芳正議員をはじめ友好七団体の代表を招き、ビデオ会議を開いた。

・林氏はこの会議で、北京冬季オリンピックへの協力を表明していた。

・林芳正氏の父、林義郎氏も日中友好議員連盟の会長を務めていた。

私が産経新聞の中国総局長として北京に駐在していた2000年ごろはとにかく日本の国会議員の来訪が多かった。だが日本側が中国政府に抗議や要求をするという例は皆無だった。

中国政府は当時も、いまと同様に日本がアメリカとの同盟関係を堅固にする措置はすべて中国敵視政策だとして糾弾していた。

だが北京を訪れる日中友好議員連盟の議員たちからは、中国側のそんな不当な日本非難を批判したり、反論する人物は出てこなかった。とにかく中国側の主張をただただ拝聴するという「対中友好」だったのだ。

中国側はその後、現在にいたるまで日中友好議員連盟などの友好団体を異様なほど丁重に扱ってきた。中国の首脳の訪日でもまずこれら友好団体の代表を特別に優先して招き、会見し、懇談するという慣行を保ってきた。

日本の中国大使館でも年頭の挨拶や特別な記念日には必ずこれら友好団体の代表をまず招待して、中国大使との友好的な交流を進めてきた。中国側のこの姿勢はいまも変わらない。

中国政府が対日工作では日本側の日中友好議員連盟を筆頭とする七団体をいかに重視し、依存するか。

2021年1月にも日本駐在の孔鉉佑駐日大使が林芳正議員をはじめ友好七団体の代表を招き、ビデオ会議を開いた。

駐日中国大使館の公式サイトによると、この会議で孔大使は林氏らと新年の挨拶を交わし、日中両国の交流と協力を同意しあった。

しかも林氏は他の友好団体の代表とともに以下の言葉を述べたというのだ。

「北京冬季オリンピックに協力し、両国の世論基盤を改善して、友好事業を絶えず新たに発展させ、良好な雰囲気で2022年の日中国交正常化50周年を迎えたい」

まさに中国への全面協力の言辞なのである。林氏は北京オリンピックに対しては協力を約束していたのだ。

この言動の事例一つをとっても林芳正という政治家がいまの日本の外務大臣になることへの適性が疑われてくる。

中国政府が主催する2022年2月の北京冬季オリンピックに対しては中国政府の人権弾圧の多数の事例を理由にアメリカのバイデン政権は2021年12月7日、外交ボイコットを決めたことを発表した。ヨーロッパ諸国も多くが同様のボイコットへと傾いていたのだ。

自由民主主義を標榜する米欧諸国では北京五輪への無条件参加は中国の人権弾圧への認知につながるとして、バイデン政権のように少なくとも政府代表が北京五輪には加わらない外交ボイコットを提唱する声が広がっていた。

▲写真 セルギー・コルスンスキーウクライナ駐日大使と会談する林芳正外相 (2022年3月2日、日本・東京) 出典:Photo by Carl Court/Getty Images

岸田政権は中国の人権弾圧は無視しないという姿勢を明確にして、人権問題担当の首相補佐官を初めて設けたばかりである。その補佐官となった中谷元氏は中国政府のウイグル人弾圧などに対しては議員としては果敢な批判を表明してきた。

そんな岸田内閣の外相という中枢につい最近、北京五輪への全面的な協力を誓っていた林氏が就任したわけだ。

アメリカのバイデン政権は同盟国の日本にも中国への強固な姿勢の同調を求めるだろうが、その際に日本の外相が親中一辺倒、北京五輪へもいち早く条件なしの協力を約していたとなると、アメリカ側も当惑するだろう。当時、そんな懸念が生まれたわけだ。

林芳正氏はそもそもどんな経緯で日中友好議員連盟の会長になったのだろうか。

林氏は山口県の名門政治家の家に生まれ、1995年に参議院議員選挙で当選して以来、5期在任、その間、防衛大臣や農林水産大臣を務めたベテランである。だが2021年11月の総選挙では衆議院に転じて当選した。首相の座を目指すため、と観測される動きだった。

林氏はハーバード大学院修了やアメリカ議会上院でのスタッフ補佐の体験があり、知米派とされてきたが、近年は中国との接触に努めてきた。その理由の一つは父親の自民党長老だった林義郎氏が中国との縁が深く、日中友好議員連盟の会長をも務めたことだとされている。林氏はこの議員連盟の事務局長をも長年、務めてきた。父子ぐるみの年来の親中活動家なのである。

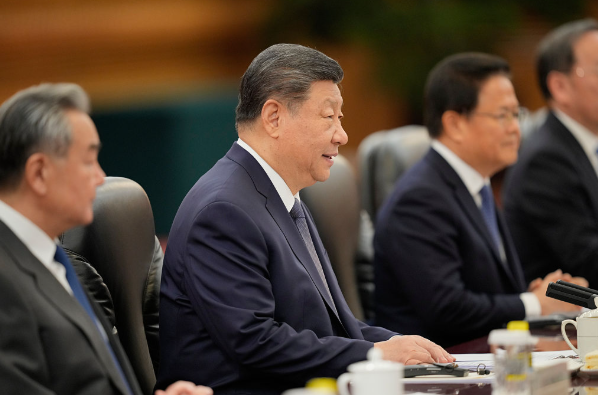

トップ写真:林義郎大蔵大臣(当時)1993年2月17日 出典:Photo by Mathieu Polak/Sygma/Sygma via Getty Images

あわせて読みたい

この記事を書いた人

古森義久ジャーナリスト/麗澤大学特別教授

産経新聞ワシントン駐在客員特派員、麗澤大学特別教授。1963年慶應大学卒、ワシントン大学留学、毎日新聞社会部、政治部、ベトナム、ワシントン両特派員、米国カーネギー国際平和財団上級研究員、産経新聞中国総局長、ワシントン支局長などを歴任。ベトナム報道でボーン国際記者賞、ライシャワー核持込発言報道で日本新聞協会賞、日米関係など報道で日本記者クラブ賞、著書「ベトナム報道1300日」で講談社ノンフィクション賞をそれぞれ受賞。著書は「ODA幻想」「韓国の奈落」「米中激突と日本の針路」「新型コロナウイルスが世界を滅ぼす」など多数。

執筆記事一覧

執筆記事一覧