「極右」というレッテル言葉の偏向

古森義久(ジャーナリスト/麗澤大学特別教授)

「古森義久の内外透視」

【まとめ】

・日本の新聞やテレビで「極右」という用語が使われるようになったのはEUの議会選挙が契機。

・EU批判、移民反対という政策は自動的に「極右」と断じられるべきなのか。

・日本でも現実をみすえて、他国の政治傾向を乱雑に断定することは避けるべき。

イタリアで開かれた今回のG7サミット(主要7ヵ国首脳会議)では議長役のイタリアのジョルジャ・メロー二首相が活躍した。世界の主要な民主主義諸国の首脳の集いを国際的な女性リーダーとしてみごとに仕切ったわけだ。だが日本の主要メディアはこのメロー二氏に一貫して「極右」というレッテルを貼ってきた。極端で過激で非民主的なイメージを持つこの表現には特定の政治偏見がにじむ。同じ「極右」という用語はフランスの有力政治家のマリーヌ・ルペン氏やアルゼンチンの大統領になったハビエル・ミレイ氏にも貼り付けられてきた。国民多数が自由で民主的な選挙で支持した指導者がなぜ「極」なのか。その用語を使う側こそ極端な政治的立場をとっているのではないか。

日本の新聞やテレビなど主要メディアのニュース報道で「極右」という用語が頻繁に使われるようになったのは今回は欧州連合(EU)の議会選挙が契機だった。欧州の合計27ヵ国が加盟するEUは国家同士の境界を低くする国際組織で、その全体方針を決める欧州議会の議員を5年に1度、各国内で選出する。全議席は720、その配分は各国の人口に合わせ、最多がドイツの96議席、最少はキプロスなどの6議席とされる。今回のこの選挙は各国で6月上旬に実施され、その結果、保守とされる政党が多くの国で議席を画期的に伸ばしたのだった。

この場合の「保守」を日本の主要メディアや欧州のリベラル系メディアは「極右」と呼ぶのである。その種の「保守」の政策とはEU本部の加盟各国に対する権限の肥大への反対、移民の大幅な流入への反対、各国の主権や独自の文化、歴史、言語の重視などが特徴である。これらがなぜかテロ組織をも連想させる「極右」という否定的なレッテルを貼られるのだ。

今回の欧州議会選挙ではまずドイツでは「ドイツのための選択肢(AfD)」がショルツ首相が率いる与党を破り、第二党となった。フランスではルペン氏が代表する「国民連合」がマクロン大統領の率いる与党連合を大差で破り、同大統領を国民議会の解散へと追いこんだ。イタリアでもメロー二首相が率いる「欧州保守改革(ECR)」が議席を大きく伸ばした。

だが日本の主要メディアは今回の選挙で勝利した政党や政治グループをみな一様に「極右」と呼ぶのだ。一国の国内での民主的で自由で開放された選挙で多数派が票を投じて示した政治選択肢がなぜ「極」なのか。「極」といえば、極端、極度など特別な例外を意味する。超少数派の超過激な傾向をも示唆する。まして「右」、つまり右翼という左翼がよく使う実態のない攻撃的形容の用語がそこについているのだ。その表現には非民主的、軍事独裁という感じのイメージまでが透けてみえる。

民主的な主権国家の国民多数が自由な選挙で自主的に選んだ政党や政策が極端とか極度とか過激と呼べるはずがない。日本のメディアのこの用語は一部ではヨーロッパの左傾やリベラル系メディアの慣行を真似たところもあるようだ。そもそも右とか左という区分はその言葉を使う当事者が政治的にどんな位置に立つかでがらりと変わる。考察者自身が左翼であれば、ほぼすべての異見は右翼ということになる。

歴史的に右翼、左翼という表現はフランス革命での議会で現状を保持する側が右、改革を主張する側が左という由来から始まったとされる。だが現実の政治ではアメリカでも日本でもまず共産主義革命や社会主義改革を唱える側が最もわかりやすい左翼となっている。いわゆるリベラル派も左傾だろう。そしてこの左傾斜の側は自分たちと異なる政治志向をごく簡単に「右翼」と決めつける。その右翼という言葉は守旧、頑迷、差別というようなネガティブな響きがつきまとう。だがその「右翼」というレッテルの中身が具体的になにを意味するのか、左翼の側はまず語らない。要するにののしり言葉に近いのである。

左翼は自由とか人権、博愛というような概念が自分たちの独占であり、右翼はそれらを軽視するとも主張する。だが共産主義の一党独裁とアメリカの保守主義での個人の自由の尊重をくらべれば、そんな主張はまさに左翼の独善であることがわかる。現に欧州で「極右」という用語を頻繁に使うメディアはみなリベラル系、グロバーリズム推進派、エリート志向だといえる。

イタリアのメロー二氏も長年、「極右政治家」と呼ばれてきた。だが民主的なプロセスで首相になった。当然ながらイタリア国民の多数が彼女を支持したからだ。だがそれでも「極右」なのか。

フランスのルペン女史も同様に多くのメディアから「極右」とのレッテルを貼られてきた。だがフランス国民の多数が自由民主主義の選挙のなかで、彼女を支持するのだ。だから「極」という言葉はあてはまらないだろう。

いまの欧州ではこれまでのEU執行部のあり方への批判が強まっている。EUの基盤のメンバー国から自国の政府や国民の意志を軽視や無視する傾向が強すぎるという不満が高まっていることは否定のしようがない。そのEU執行部が長年、推進してきた外部からの移民の大量流入に対しても加盟国の間で強い反対が起きていることも明白である。ではこのEU批判、移民反対という政策は自動的に「極右」と断じられるべきなのか。この理屈を拡大すると、EUから脱退したイギリスの国家も国民も「極右」だということになる。日本でもこうした現実をみすえて、他国の政治傾向を乱雑に断定することは避けるべきである。

*この記事は日本戦略研究フォーラムの掲載された古森義久氏の寄稿の転載です。

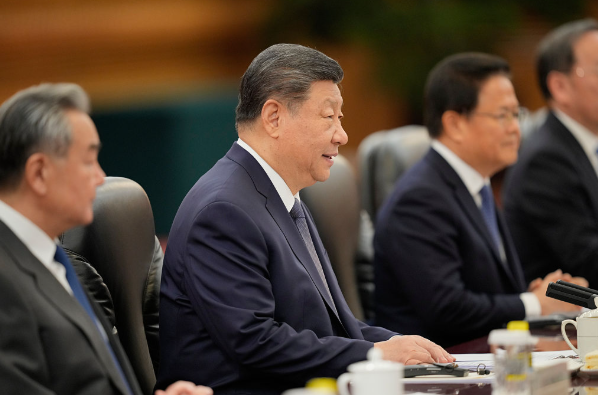

トップ写真:イタリア、ファザーノに集うG7代表(2024年6月13日)出典:Photo by Antonio Masiello/Getty Images

あわせて読みたい

この記事を書いた人

古森義久ジャーナリスト/麗澤大学特別教授

産経新聞ワシントン駐在客員特派員、麗澤大学特別教授。1963年慶應大学卒、ワシントン大学留学、毎日新聞社会部、政治部、ベトナム、ワシントン両特派員、米国カーネギー国際平和財団上級研究員、産経新聞中国総局長、ワシントン支局長などを歴任。ベトナム報道でボーン国際記者賞、ライシャワー核持込発言報道で日本新聞協会賞、日米関係など報道で日本記者クラブ賞、著書「ベトナム報道1300日」で講談社ノンフィクション賞をそれぞれ受賞。著書は「ODA幻想」「韓国の奈落」「米中激突と日本の針路」「新型コロナウイルスが世界を滅ぼす」など多数。

執筆記事一覧

執筆記事一覧