カズオ・イシグロの「日本人性」を読み解く2

岩田太郎(在米ジャーナリスト)

「岩田太郎のアメリカどんつき通信」

【まとめ】

・カズオ・イシグロ氏の「日本人性」について多くの日本人が「引っかかり」を感じている。

・氏は35歳にして日本に戻り、自分の二重性と折り合いをつけ、日本人を内包した英国人の自分を受け入れた。

・イシグロ氏の「日本人性問題」への「引っかかり」の背後にあるのは、同胞を「同胞」と呼ばなくなった、我々自身のやましい意識なのかも。

【注:この記事には複数の写真が含まれています。サイトによっては全て表示されず、写真の説明と出典のみ残っていることがあります。その場合はhttp://japan-indepth.jp/?p=36538で記事をお読みください。】

2017年のノーベル文学賞を受賞した元日本人・帰化英国人のカズオ・イシグロ氏(62)の「日本人性」について、多くの日本人が「引っかかり」を感じている。前回で見たように、イシグロ氏は日英二重国籍をもし維持できたなら、そうしただろうという可能性を示唆しているし、自分の内面の日本人性も肯定している。

イシグロ氏は、「私にとって日本は外国です」(毎日新聞)とはっきり語る一方、「私は、自分を日本文化の一員だと思っています」(AERA)「感情面では特別な国。もう一つのふるさとなのです」(毎日新聞)という想いも抱いている。

多くのイシグロ作品の訳者である土屋政雄氏がいみじくも分析したように、彼は「日本人を題材にした初期の作品では日本人性、『日の名残り』では英国人性という、自らの根っこを確認した」のである。イシグロ氏の内面の日本人性は移ろっているようだ。その軌跡を見ながら、我々の「引っかかり」を引き続き解きほぐしてみよう。

▲「日の名残り」 (ハヤカワepi文庫)

■ 欠けたアイデンティティの再構築

イシグロ作品の魅力は、「記憶の再構築」、つまり自分がいなかった場所で「実際に起こらなかったことを思い出す」という架空のプロセスを経て、人生の一部が大きく欠けた現実の自分に折り合いをつける、というテーマで一貫性があることだ。そこに脆弱な「自分自身の世界」を崩壊の危機から守ろうとする強いこだわりが見られる。

事実、2000年に発表した五作目の『わたしたちが孤児だったころ』では、自らのアイデンティティに自信が持てずにいる英国人少年バンクスと日本人少年アキラが、戦前の異国中国・上海という舞台で内面の葛藤を繰り広げる。上海は、イシグロ氏の祖父である石黒昌明が、現地に開校した日本の大学である東亜同文書院へ通ったゆかりの場所である。

▲「わたしたちが孤児だったころ」 (ハヤカワepi文庫)

英文学研究家の武富利亜氏が指摘するように、「アキラの家は、外観は英国式であるが、家の中は、まるで『本物の日本の家』のようだ」とあらわされており、「外国に住んでいても、両親は日本語で話し、日本人としてのアイデンティティを固守する家庭であることが示されている」。これは、イシグロ氏自身の投影であろう。

また、本国の文脈から切り離されたバンクス(もう一人のイシグロ氏自身の投影)がより英国人らしくなろうと努力する姿は、「祖国に所属しているという認識に自信が持てないから」(武富氏)なのである。

そうした意識は、日本について書いた初期作品にも見られる。イシグロ氏は、「私の日本」「日本とつながって魅せられたままでいるという子供のときの状況」を描き出そうとするが、そこに、日本においては「異質」な自分との折り合いをつけられない苦悩が浮かび上がる。日本人に「日本人」として認めてもらえない怖れが見られるのだ。

イシグロ氏はジャーナリストの大野和基氏とのインタビューで、「私は日本についての小説を書き終わるまで、日本に戻らないという決意を意識的にしました。本当の日本が、自分の脳裏にある日本に干渉をすると思ったからです。私のプロジェクトは、自分の日本が脳裏から消える前に、小説に安定的に書き留めておくというものでした」と明言している。

■ 架空の記憶と本物の記憶の和解

そのようにして自分なりの「そうであってほしい日本」を再構築して、さらに自分の英国人性を展開する小説も書きあげて初めて、イシグロ氏は35歳にして日本に戻るのだ。日本と英国という二つのふるさとに、自分の作品でそれなりの折り合いをつけることで、日本と直面する決心ができたのである。

それまで「記憶の再構築」、「実際に起こらなかったことを思い出す」という架空のプロセスに没頭してきたイシグロ氏は30年ぶりに生まれ故郷で、「本当の記憶」に出会う。

「すべての丘を思い出すことができたし、昔いた古い家にも行きました。近所も昔のままでした。近所の人もみんな子供のときの私のことを覚えていてくれました。私もいろいろな場所を覚えていました。幼稚園への行き方も覚えていました。幼稚園の昔の先生にも会い、近所の年寄りの人にも会いました、そうして初めて、本当の記憶が蘇ってきたのです」(大野氏とのインタビューより)。

それは、「ずっと想像していたものに近かった」という。

こうした架空の記憶と本物の記憶の和解こそ、『わたしたちが孤児だったころ』のテーマである。英国人の主人公であるバンクスは成人して上海に戻り、幼少時の疑似体験をすることで、ようやく当時のまま捕らわれていた「空想世界」から旅立つ準備ができたのである(武富氏)。イシグロ氏の長崎への帰郷に重なるものがある。ここでイシグロ氏は自分の二重性と折り合いをつけ、日本人を内包した英国人の自分を受け入れるのである。

■ 変わってしまったのは日本人

このように、イシグロ氏の日本人性は移ろうものであり、また彼の中に共通項を見出そうとする我々日本人の日本人性も、彼が生まれた1954年から大きく変化してきた。

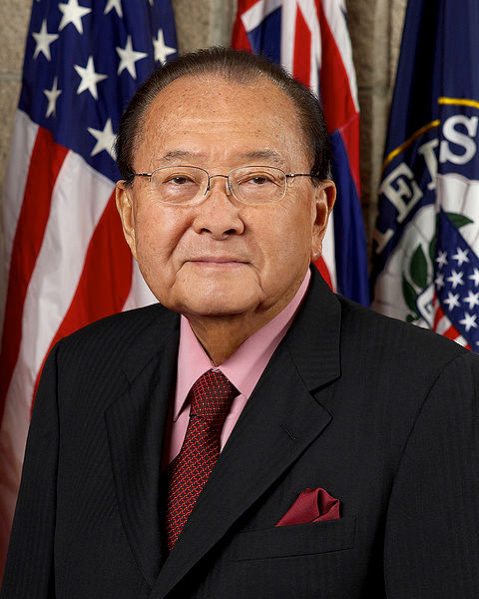

たとえば、1970年代の終わりまでは、海外に住む日本人に対する同胞意識は強烈なものがあった。二世や三世の日系米国人であっても「在米同胞」と呼び、メディアでは名前の表記には漢字を使った。故ダニエル・イノウエ元米上院議員は「井上健議員」、故スパーク・マツナガ元米上院議員は「松永正幸議員」といった具合である。

▲写真 ダニエル・イノウエ元米上院議員 出典:United States Senate

▲写真 スパーク・マツナガ元米上院議員 出典:United States Congress

帰化したからといって、「石黒一雄」は「カズオ・イシグロ」にはならなかった。(「ヨーコ・オノ」は別。)日系人の名前の漢字が判明しなければ、強引に音訳で「大野洋子または小野陽子」としたものである。相手に日本人性を見出し、強い連帯感を抱いた。日系人側もそれに合わせていた。

▲写真 ジョン・レノンとオノ・ヨーコ 1969年アムスレルダムにて 出典:Nationaal Archief

だが、もう日本人は日系人を同胞などとは呼ばず、名前もカタカナ表記で完全な外国人扱いである。イシグロ氏の移ろう日本人性も、そうした強い血のつながりの連帯感から、同胞意識が薄れてゆく祖国日本の姿を映す鏡のようだ。

なぜ、イシグロ氏のノーベル文学賞受賞で日本人の心に引っかかる「日本人性問題」があるのか。それは、血のつながる同胞を「同胞」と呼ばなくなった、我々自身の心変わりに対するやましい意識なのかもしれない。

(了。1の続き。全2回)

トップ画像:Kazuo Ishiguro Ill: N. Elmehed. © Nobel Media 2017

あわせて読みたい

この記事を書いた人

岩田太郎在米ジャーナリスト

京都市出身の在米ジャーナリスト。米NBCニュースの東京総局、読売新聞の英字新聞部、日経国際ニュースセンターなどで金融・経済報道の訓練を受ける。現在、米国の経済・司法・政治・社会を広く深く分析した記事を『週刊エコノミスト』誌などの紙媒体に発表する一方、ウェブメディアにも進出中。研究者としての別の顔も持ち、ハワイの米イースト・ウェスト・センターで連邦奨学生として太平洋諸島研究学を学んだ後、オレゴン大学歴史学部博士課程修了。先住ハワイ人と日本人移民・二世の関係など、「何がネイティブなのか」を法律やメディアの切り口を使い、一次史料で読み解くプロジェクトに取り組んでいる。金融などあらゆる分野の翻訳も手掛ける。昭和38年生まれ。

執筆記事一覧

執筆記事一覧