トランプ政権の世界戦略(中)主権重視、同盟堅持、関税を武器に

古森義久(ジャーナリスト/麗澤大学特別教授)

【まとめ】

・トランプ政権はアメリカの主権を重視し、国際機関やグローバリズムには慎重な立場をとる。

・独裁国家との外交ではビジネスのような取引的手法を用い、相手国の譲歩を引き出す戦略を採る。

・ 関税を外交の武器として活用し、安全保障や国益の確保に利用する姿勢を明確にしている。

第二期トランプ政権の世界戦略の特徴をさらに報告する。

第三の特徴は国家主権の重視とグローバリズムへの留保である。

トランプ陣営は「アメリカ第一」という政策標語に象徴されるように、アメリカの国家としての主権を重視する。その反動として国連のような国際機関に対しては警戒が強い。リベラル派の唱えるグローバリズムには慎重、さらには反発という姿勢までみせる。第二期トランプ政権が登場と同時に国連機関の世界保健機構(WHO)や国連人権理事会(UHC)から脱退したことはその例証だった。対外的な介入や関与はまずアメリカという主権国家への利害を考える。アメリカの国民にどんな実益があるかを検証してから判断する。国連のような国際機関、他の関係諸国との「国際協調」の名の下でのグローバリスト的な路線でアメリカの主権を侵食させてはならない、という骨子である。

ただしこのアメリカ第一の対外姿勢の背後にはアメリカ歴代政権に共通する自由、民主主義、人権という普遍的な価値の推進が存在することは注視しておくべきだろう。トランプ大統領と同大統領を支持する保守層は本来、共産主義、全体主義への反発と自由民主主義の堅持という基本理念をもとくに強く保持してきた。この点は軽視されがちだが、トランプ大統領は3月4日の連邦議会での施政演説でも対外政策の基本として「自由民主主義の尊重」と「マルクス・レーニン主義への反対」を強調していた。

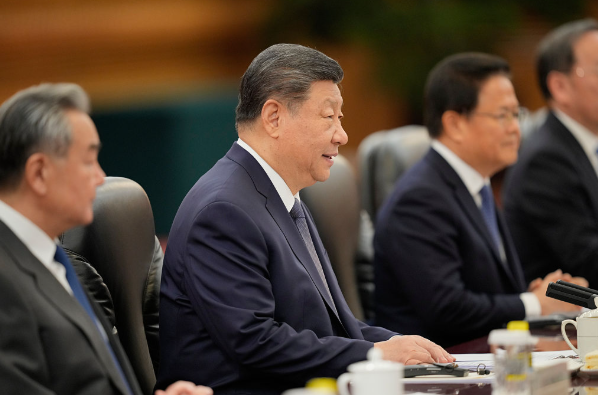

第四のトランプ政権対外政策の特徴は独裁国家に対する「取引的外交」である。トランプ大統領は保守主義の伝統に沿い、共産主義や独裁国家の政治態勢への反発は保ちながらも、その種の国家の首脳に対しては意外なほどの友好的な言葉を発することがある。ロシアのプーチン大統領や中国の習近平国家主席に対して「有能な指導者」とか「好ましい人物」というふうな前向きな表現を発する。イデオロギー的にはとんでもない矛盾だとの印象を与えることもある。

だがこの姿勢はトランプ大統領が第一期目から採用してきた「取引的外交」なのだ。前述のAFPIがまとめた政策報告書でも明記されていた。つまり中国、ロシア、北朝鮮、イランなど独裁、専制かつ反米の国家が国際的に無法、無謀な行動に出ている場合、相手の攪乱への意図をこめて商業取引(transaction)のような態度で交渉にのぞむことを指すのだという。同報告書は以下のように述べていた。

「トランプ氏は第一期に独裁的な国家との交渉では取引的な外交が役立つことを確認した。ロシア、中国、北朝鮮のような国際的に乱暴な行動をとり、国内的には人権産圧をする専制国家に対しては、ビジネス的な取引のように、これをしてくれれば、これを供する、というふうに相手に持ちかける。売ったり、買ったりのような態度が相手の意外な譲歩を引き出す場合があるということだ」

だから取引の背後にあるトランプ大統領の真の意図を見失うな、というわけである。

第五の特徴は年来の同盟の保持、ただし同盟相手の防衛負担の増加への求めである。

トランプ大統領の同盟対策に関しては日本の識者の一部に明らかな誤解がある。短絡に述べれば「トランプ氏はNATO(北大西洋条約機構)から脱退する意図がある」とする誤認である。

トランプ氏は確かに集団同盟のNATOの西欧メンバーには批判的な言辞をぶつけてきた。だがその核心は西欧諸国が防衛費を自国のGDP(国内総生産)の2%以上に引き上げるという公約を守れ、という要求だった。ドイツなどの西欧側はオバマ政権時代に公約したその防衛費増額を果たしていなかったからだ。西欧側が防衛負担を増すことはNATO全体としては増強につながる。

トランプ政権は一期目の国家安全保障戦略でも同盟関係の堅持と増強を明確にうたっていた。前述のAFPIの政策報告書でも同様に次のように記されていた。

「アメリカが中国やロシアなどの敵対勢力と対決し、抑止するための最強力となる手段は同盟諸国との連帯である。ヨーロッパでのロシアへの抑止はNATO、アジア太平洋での中国との競合では日本、フィリピン、韓国、オーストラリアなどとの安保上の協力が不可欠となる」。

とくに東西冷戦時代のソ連の脅威を見事に抑止してきたNATOの効用はアメリカ歴代政権の最大、究極の防衛策だった。ソ連共産党政権が崩壊した1991年の後もロシアの脅威に備えるNATOはアメリカの主導で東欧諸国までが加盟し、自由民主主義陣営の安全保障の最大支柱となってきた。

大統領の言葉はトランプ氏独特のユーモアをこめた誇張だといえるが、アメリカの国益の保護、あるいは要求のために貿易関税を圧力として堂々と使う姿勢の誇示でもあった。

まず不法入国者の本国送還では当初、受け入れを拒んだベネズエラとコロンビアに対して両国からのアメリカへの輸入品に全面的に高関税をかけると警告した。すると両国政府はすぐに送還者受け入れに同意した。

トランプ大統領は続いてカナダとメキシコという隣国にも新関税措置をとった。両国からアメリカ国内に密輸入される合成麻薬フェンタニルの流れを防ぐために両国政府に国境警備の強化を求めたのだ。当初は明確な措置をとらなかったカナダもメキシコも関税の圧力に屈する形でそれぞれ一万人ほどの軍隊をアメリカとの国境に新たに配備した。

トランプ政権は最大の脅威とみなす中国に対してもとくに広範で高率の関税措置の方針を明示している。第六の特徴は安全保障や外交での関税の利用である。

二期目のトランプ大統領は就任以前から貿易関税を外交上の武器にする方針を明確にした。「関税という言葉ほど美しいものはない」という

(下につづく。上はこちら)

トップ写真:記者からの質問を聞くトランプ大統領(アメリカ・ワシントン 2025年3月25日)出典:Win McNamee / Getty

あわせて読みたい

この記事を書いた人

古森義久ジャーナリスト/麗澤大学特別教授

産経新聞ワシントン駐在客員特派員、麗澤大学特別教授。1963年慶應大学卒、ワシントン大学留学、毎日新聞社会部、政治部、ベトナム、ワシントン両特派員、米国カーネギー国際平和財団上級研究員、産経新聞中国総局長、ワシントン支局長などを歴任。ベトナム報道でボーン国際記者賞、ライシャワー核持込発言報道で日本新聞協会賞、日米関係など報道で日本記者クラブ賞、著書「ベトナム報道1300日」で講談社ノンフィクション賞をそれぞれ受賞。著書は「ODA幻想」「韓国の奈落」「米中激突と日本の針路」「新型コロナウイルスが世界を滅ぼす」など多数。

執筆記事一覧

執筆記事一覧