福島の名君、相馬義胤:大河ドラマで再評価を

上昌広(医療ガバナンス研究所理事長)

「上昌広と福島県浜通り便り」

【まとめ】

・福島復興には地元の英雄、相馬義胤を大河ドラマで取り上げることが効果的だ。

・相馬義胤は戦国時代に津波対策で地域を守った名君。

・大河ドラマで地元の誇りを伝え、復興の自信を育むことが期待される。

東日本大震災から14年が経過した。しかるに、福島第一原発事故後に避難指示が出た地域の多くは、現在も「帰還困難区域」に指定され、住民の帰還はままならない。除染は進んだが、約1,400万立方メートルの除染土の最終処分地は未定だ。風評被害や医療過疎も解決していない。福島の前途は多難だ。

この地域の復興に何が必要か。政府は何ができるのか。私は、NHKの大河ドラマで相馬義胤を取り上げることを提言したい。鎌倉時代から明治維新まで福島県浜通り北部を治めた相馬家の第16代当主だ。戦国時代後期の1578年に家督を引き継ぎ、1635年に亡くなった。戦国末期から江戸時代初期の混乱した時代を巧みに生き抜いた実力者だ。

私が相馬義胤に注目するのは、地域の発展には地元のスターが必要だからだ。近代日本の礎を築いたのは薩長出身者だが、鹿児島では西郷隆盛、島津斉彬、山口では吉田松陰が尊敬されている。この地を訪れると、彼らの功績を顕彰する施設が多数存在することに驚かされる。地元の偉人の功績を語り継ぐことにより、後世の人々にも「やればできる」という自信を植え付けている。

残念ながら、浜通りに相馬義胤を語り継ぐ施設はないし、この名君は、今や地元でもあまり知られていない。

このような差がついたのは、司馬遼太郎と大河ドラマの存在が大きいだろう。司馬は『翔ぶが如く』などで薩摩藩、『花神』、『世に棲む日日』などで長州藩を取り上げた。

NHKは、1990年に『翔ぶが如く』、1977年に『花神』を元に大河ドラマを作成している。さらに、2018年には西郷隆盛を主人公とした『西郷どん』、2015年には吉田松陰の妹の文(あや)を主人公とした『花燃ゆ』を放映している。過去64作の大河ドラマのうち、8作は鹿児島・山口出身者が主人公だ。

大河ドラマ以外にも、NHKスペシャルで、司馬の人気連載『街道をゆく』を取り上げ、1998年2月には「長州路・肥薩のみち」を放映している。また、2009~13年にかけて、司馬の代表作『坂の上の雲』をスペシャルドラマとして放映している。このような番組では、一貫して薩長出身者が賞賛されている。

一方、福島県出身者が主人公の大河ドラマは、2013年の『八重の桜』しかない。幕末の会津藩で砲術師範の娘として会津戦争を戦った新島八重を取り上げた。福島第一原発事故で傷ついた福島支援を目的としたものだった。被害がほとんどなかった会津出身者を主人公としたのは、浜通りに主人公に相応しい人物がいないと判断したためだろう。

私は、なぜ、相馬義胤を取り上げなかったのか理解に苦しむ。福島第一原発事故の被災地は、その大部分が旧相馬藩領で、相馬義胤は、相馬家当主の中でも特筆に値する人物だからだ。

相馬義胤が当主を務めた戦国末期から江戸時代初期にかけ、相馬家は苦労の連続だった。それは、伊達家と隣接していたからだ。伊達家は60万石を誇る強大な大名だ。その武力は相馬家(6万石)とは比較にならない。伊達家に周囲の小大名は全て滅ぼされた。独立を保ったのは相馬家だけだった。

相馬家は生き残りに懸命だった。彼らは、軍事力を強化せざるを得なかった。最終的に、伊達氏とは通算30回以上も戦い、その軍門に下らなかった。

相馬家は軍事力を強化するとともに、外交にも力をいれた。当時、伊達家と対抗するため、相馬家が頼ったのは常陸(現在の茨城県)を治めた源氏の名門佐竹氏だった。

ところが、関ヶ原の合戦で相馬家は佐竹氏と共に中立を守った。佐竹家は石田三成と親密だったことが影響した。戦後、相馬家は、佐竹氏との関係から、西軍に加担したと見なされ改易された。相馬家はお家再興のために訴訟を起こし、徳川家康の謀臣本多正信の取りなしもあり、本領を回復している。

その後も相馬家の試練は続く。1622年に頼りにした本多氏が失脚すると、譜代の名門土屋氏から養子を貰い、幕府との関係強化に努めた。この養子が第19代当主相馬忠胤である。これ以降、相馬家は「譜代並み」の扱いを受け、第23代相馬尊胤(1697-1772)の代に、正式に譜代大名へと昇格した。

相馬義胤は1635年に亡くなるが、激動の時代に相馬家をリードした。相馬家の中興の祖といっていい。

相馬義胤は災害対策でも大きな実績を残している。それは1611年の慶長三陸地震津波の事後処理だ。相馬藩の記録(『相馬日記』など)によると、この津波で約1,700人が死亡したとそうだ。このとき、相馬義胤は沿岸部から山側への移住を推奨した。

この対策が功を奏した。詳細な記録は残されていないが、1616年頃に、この地を再度津波が襲った際には(元和大津波)、被害者はずっと少なかったという。

相馬義胤の津波対策は、東日本大震災でも多くの住民の命を守った。相馬地方で津波被害を受けた地域は、基本的に国道6号線の海側だ。この地域に住んでいたのは、主に漁業・農業・観光業の関係者だ。行政機関、学校、病院、駅などは、国道6号より山側に位置し、津波被害を受けていない。鉄道駅や役場が被害を被った伊達藩領の新地町とは対照的だ。

震災後、国道6号や平行に走る高速道路が津波を食い止める防波堤の役割を果たしたためだ。実は、この国道6号こそ、慶長の大津波の際に相馬義胤が山側へ移住を勧めた境界線と言われている。これが相馬義胤の実績だ。

相馬義胤は興味深い人物だ。その人生は苦難の連続だったろう。様々な苦難を克服し、相馬地方の繁栄の礎を築いた。その人物像を大河ドラマで紹介することは、現代の日本人にとって貴重な経験になるはずだ。幸い、近衛龍原氏の『奥州戦国に相馬奔る』などの歴史小説もある。関係者の方々、是非、ご検討いただきたい。

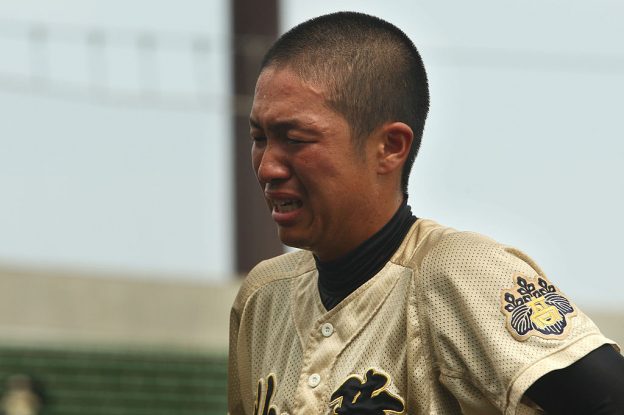

トップ写真)相馬野馬追

出典)Hiroshi Higuchi/GettyImages

あわせて読みたい

この記事を書いた人

上昌広医療ガバナンス研究所 理事長

1968年生まれ。兵庫県出身。灘中学校・高等学校を経て、1993年(平成5年)東京大学医学部医学科卒業。東京大学医学部附属病院で内科研修の後、1995年(平成7年)から東京都立駒込病院血液内科医員。1999年(平成11年)、東京大学大学院医学系研究科博士課程修了。専門は血液・腫瘍内科学、真菌感染症学、メディカルネットワーク論、医療ガバナンス論。東京大学医科学研究所特任教授、帝京大学医療情報システム研究センター客員教授。2016年3月東京大学医科学研究所退任、医療ガバナンス研究所設立、理事長就任。

執筆記事一覧

執筆記事一覧