読書は紙からスマホの時代へ 理解を深めるアシストリーダー

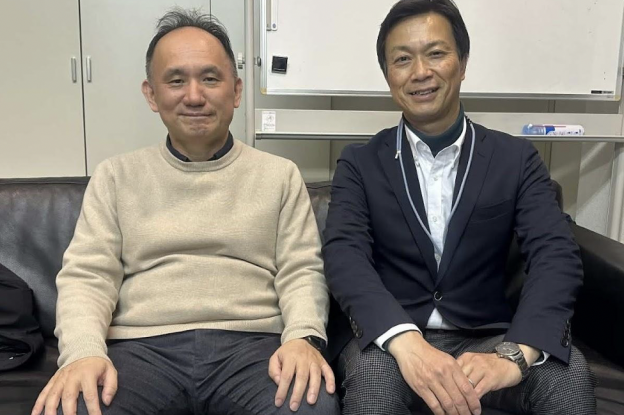

上昌広(医療ガバナンス研究所理事長)

【まとめ】

・Kindleの「アシストリーダー」機能を活用すると、効率的に読書ができる。

・「聴き読み」は、目と耳の両方から情報が入ることで記憶定着や理解が促進される。

・IT技術の発達とともに新たな読書スキルが登場し、情報に関わる仕事に就いている人々はその活用が求められている。

金田侑大君が、いわき市のときわ会常磐病院で初期研修を開始した。金田君は東海高校から北海道大学医学部に進学した。大学在学中に医療ガバナンス研究所で研修し、今回、「異郷」であるいわき市で医師の「修業」を始めた。

医療ガバナンス研究所からは、これまでに10名以上の医師が福島県浜通りの医療機関に常勤医として勤務している。彼らに対し、私は「浜通りの歴史や文化を学ぶこと」と伝えてる。そのためには、本を読むのがいい。

例えば、相馬の場合、私は以下の本を推薦している。

1)『相馬一族の中世 歴史文化ライブラリ』(岡田清一著、吉川弘文館)

2)『奥州戦国に相馬奔る』(近衛龍春、実業之日本社文庫)

3)『相馬事件 明治の世をゆるがした精神病問題 その実相と影響』(岡田靖雄、六花出版)

1)2)は相馬地方の歴史の理解に役立つし、3)は旧中村藩主の監禁・入院をめぐる訴訟で、精神医療と法制度の転換点となった事件だ。現在も、この地域の精神医療に影響を残しており、この地域で診療するなら、是非、知っておきたい。

また、この地域の歴史を包括的に知りたいなら、相馬市が編纂した市史を読めばいい。2004年に相馬市制施行50周年を記念して、相馬市が『(新)相馬市史』の編纂作業を開始した。昨年6月に最終巻を刊行し、現在全9巻が市販されている。価格は1冊5000円だが、リファレンスブックとして有用である。

前述の本を読むことで、相馬地方への理解が深まり、患者さんへの接し方が変わる。

このような話をすると、「よくそんなに沢山の本を読めますね」と言われることがある。その際、私は「アマゾンのKindleで、アシストリーダーを使えばいい」と助言している。前出の『相馬一族の中世 歴史文化ライブラリ』と『奥州戦国に相馬奔る』はkindleでアシストリーダーを用いて読んだ。

アシストリーダーとは、Kindleアプリ上で読み上げしてくれる機能で、読み上げ中の文字をグレーで表示してくれる。読み上げは滑らかで違和感はない。読み上げ速度は、標準の半分から3.5倍まで調整できる。本の内容によって速度を変えるが、通常は2.5倍にセットしている。理解できない部分は、何度も聞き直せるし、読み上げ速度を下げればいい。

このような機能は、iPhoneやiPadで活用できる。従来、iOS上で画面を読み上げようとすれば、システムに標準装備されているVoice Overを使うしかなかったが、指定しなければ画面全体を読みあげるなど、使い勝手が悪かった。アシストリーダーには、このような問題はない。

Kindleには、これ以外にも便利な機能が多い。例えば、「ハイライト」機能を使うことで、チェックも可能だ。チェックした部分は、アマゾンが提供する「メモとハイライト」というサイトにアップロードされる。つまり、オンライン上に「読書メモ帳」が出来上がる。執筆や講演を準備する際に愛用している。

昨年夏にアシストリーダーが登場して、私の読書習慣は変わった。移動時間や待ち時間などの「スキマ時間」にスマホを用いて、読書するようになったからだ。読書量が飛躍的に増えた。

今年5月には25冊の本を読んだ。このうち18冊は、Kindleでアシストリーダーを活用した。アンゲラ・メルケルの『自由』やヴィンセント・M・フィゲレドの『心臓とこころ:文化と科学が明かす「ハート」の歴史』など、世界で話題となっている本にも目を通すことができた。このような本を読むことで、日本のメディアが扱わない情報を得ることができる。

Kindleの問題は、扱っていない本があることだ。特に古い本が多い。前出の『相馬事件 明治の世をゆるがした精神病問題 その実相と影響』は、kindle版は存在しない。このような場合、従来型の紙の本で読むしかない。

私は、まとまった時間がとれるときに、スターバックスなどに出かけて読むことにしている。医療ガバナンス研究所ではなく、スターバックスを利用するのは、「雑事」から解放されるからだ。パソコンから離れるため、スマホの画面を伏せることで、集中力を高めることができる。

ただ、こうやっても読書スピードは、アシストリーダー活用時には及ばない。理解も悪い。目と耳の両方から情報が入ることで、理解が深まるのだろう。

以上が、私の読書術だ。私は、このような読み方を「聴き読み」と表現している。「聴き読み」は、スマホが登場して、新たに登場した読書スキルだ。今後も改善されていくだろう。IT技術の発達とともに読書の在り方も変わるはずだ。医師を含め、情報に関わる仕事をしている人は、このような新たな技術にキャッチアップしていきたいものだ。

トップ写真)書店で本棚を背に本を読む高齢女性

出典)Photo by Luis alvarez/Getty images

あわせて読みたい

この記事を書いた人

上昌広医療ガバナンス研究所 理事長

1968年生まれ。兵庫県出身。灘中学校・高等学校を経て、1993年(平成5年)東京大学医学部医学科卒業。東京大学医学部附属病院で内科研修の後、1995年(平成7年)から東京都立駒込病院血液内科医員。1999年(平成11年)、東京大学大学院医学系研究科博士課程修了。専門は血液・腫瘍内科学、真菌感染症学、メディカルネットワーク論、医療ガバナンス論。東京大学医科学研究所特任教授、帝京大学医療情報システム研究センター客員教授。2016年3月東京大学医科学研究所退任、医療ガバナンス研究所設立、理事長就任。

執筆記事一覧

執筆記事一覧