犯罪に寛容な社会は誰を守るのか――『クライム101』が欠いた視点

中川真知子(ライター/インタビュアー)

「中川真知子のシネマ進行」

【まとめ】

・映画は犯罪に寛容で、登場人物の犯罪への心理的ハードルが低い。

・犯罪を「環境の帰結」とし、誰もが犯罪者という世界観を提示している。

・最も被害を受ける中間層の視点や「被害者の視点」が完全に欠落している。

マーク・ラファロが「等身大の男」を演じる作品が好きだ。

中でも、カトリック司祭による児童性的虐待事件を追うジャーナリスト達を描いた『スポットライト 世紀の大スクープ』での演技に何度胸を熱くさせられたかわからない。子どもたちのために、苦しんでいる人々のために立ち上がり、ペンの力で戦う姿に圧倒された。第88回アカデミー賞で助演男優賞にノミネートされたのも納得の素晴らしい演技だった。

それ以来、マーク・ラファロが出演する作品を楽しみにしている。『クライム101』にも大きな期待を寄せていた。

やはり演技は文句のつけようがなかった。主役のクリス・ヘムズワースも、脇を固めるハル・ベリーも良かった。

しかし、大きな違和感と不安感が筆者を襲った。

■ この作品は犯罪に対して寛容すぎる

『クライム101』は、ロスアンゼルスの国道101号線周辺で発生する強盗事件をテーマにしたクライムサスペンスだ。かつては野心家だったが今ではうだつの上がらないルー刑事(マーク・ラファロ)と、痕跡を残さない強盗マーク(クリス・ヘムズワース)の緊迫したやりとりが見どころのひとつだ。

筆者は事前情報を全く入れずに劇場に向かうため、映画『逃亡者』(1993)のような、警察と犯人の執拗なやりとりやアクション、男同士の緊迫した駆け引きなどを期待していた。だが、蓋を開けてみれば、犯罪を起こすのは止むに止まれぬ事情があるからであり容認されるべき、といったメッセージが押し出された偽善的物語だった。

犯罪者をダークヒーローとして描いたり、冤罪を晴らすために行動していた結果致し方なく犯罪を犯してしまったりする作品はあるが、そういった物語とは一線を画す描かれ方をしていたと感じた。

おそらく、全体から滲み出る「誰だって犯罪者」という空気に違和感を覚え、共感できなかった。

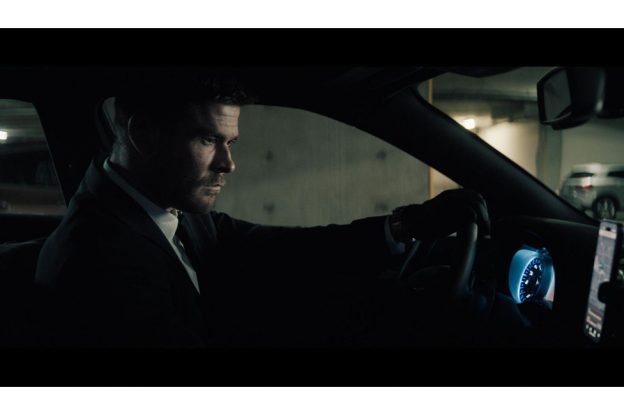

▲写真 「クライム101」出典:ソニーピクチャーズ

■ 環境次第で犯罪者になるという前提で動く人物像

違和感をもう少し言語化したい。

まず、登場人物の多くがいとも簡単に犯罪に手を染める。強盗のマークはもちろんだが、マークに声をかけられる保険会社勤務のシャロン(ハル・ベリー)や、ルー刑事までもが犯罪に手をそめる。そのきっかけは、離婚や、昇進の失敗、社会不遇。それはそれで苦しいのだろうが、それまで真っ当に生きてきた人間が壁にぶち当たっただけで、犯罪に手を染めるだろうか。筆者なら、昇進できなかったからといって会社を裏切ることはできない。裏切った後の自分の人生を考えれば、恐ろしくてとてもできない。つまり、本作に登場する人々の犯罪に対する心理的ハードルが低すぎるのだ。葛藤も描かれていなければ、きっかけとなった事柄に対して内省する様子も描かれていない。真面目に生きてきたが報われなかったから犯罪に手を染めるのも致し方がない、といった開き直りにすら感じられる。

そして、金持ちは何かしらの悪事を働いているから裕福になれているだけであり、警察官も保身のために嘘を嘘をつくといったセリフや描写が続く。

真面目に働き、ささやかな幸せを維持することを願う中間層の登場人物はモニカ・バルバロ演じるマヤただひとりだが、彼女だって上司の車を運転中に追突事故を起こし、その責任を前方の車を運転していたマークになすりつけている。

この映画が伝えているのは、誰もが大なり小なり犯罪者であり、その犯罪に対して寛大な心を持つべきだ、ということなのだろう。

▲写真「クライム101」出典:ソニーピクチャーズ

■ 重要な視点が完全に抜け落ちている

誰しも弱さもあれば後ろめたい過去のひとつもあるだろう。本作が言っていることも一理ある。

しかし、それと他人の犯罪に目を瞑ることは違う。本作は、富裕層をターゲットにした強盗を描きながら、社会的不平等への批評を滲ませている。だが、現実社会において、犯罪が増えたときに最も傷つくのは、セキュリティに守られた富裕層ではなく、日々の暮らしを守ることで精一杯の中間層だ。

2014年にカリフォルニア州で制定された「提案47号」は、950ドル未満の窃盗を軽犯罪とした。その理念自体は再教育を重視する合理的な考えに基づいている。しかし結果として「950ドルまでなら盗んでも無罪」だと拡大解釈した人たちが店を襲った結果、多くの小売店が閉店を余儀なくされた。犯罪のハードルを下げる議論は、常に「被害者の視点」とセットで語られなければならないだろう。だが、本作にはその視点が全くと言っていいほど存在しないのだ。

筆者は『クライム101』に、ある種の思想的傾向が色濃く反映されているように感じ、居心地の悪さを覚えた。本作が描いているのは単なる犯罪劇ではない。犯罪を「環境の帰結」として再定義し、加害者への共感を拡張する世界観である。

もちろん、弱さや不遇が人を追い詰める現実を否定するつもりはない。しかし、共感が広がる一方で、「ではその代償は誰が払うのか」という問いは十分に提示されていただろうか。

優れた俳優陣の演技と洗練された演出は、その世界観を感情的に説得力のあるものにしている。だからこそ、本作が静かに提示する倫理観の変化に、筆者は不安を覚えた。

共感は社会を豊かにする。しかし、責任が曖昧になる社会に、私たちは本当に安心できるのだろうか。

トップ写真:「クライム101」出典:ソニーピクチャーズ

あわせて読みたい

この記事を書いた人

中川真知子ライター・インタビュアー

1981年生まれ。神奈川県出身。アメリカ留学中に映画学を学んだのち、アメリカ/日本/オーストラリアの映画制作スタジオにてプロデューサーアシスタントやプロダクションコーディネーターを経験。2007年より翻訳家/ライターとしてオーストラリア、アメリカ、マレーシアを拠点に活動し、2018年に帰国。映画を通して社会の流れを読み取るコラムを得意とする。

執筆記事一覧

執筆記事一覧