オリンピック後が真の 正念場【2020年を占う・経済】

小黒一正(法政大学教授)

【まとめ】

・オリンピック後が日本経済の正念場。2025年に向けた改革断行が急務。

・中長期的な新たな社会保障・税の一体改革へ、国民とビジョン共有を。

・効率的な再分配図る社会保障の抜本改革が重要。

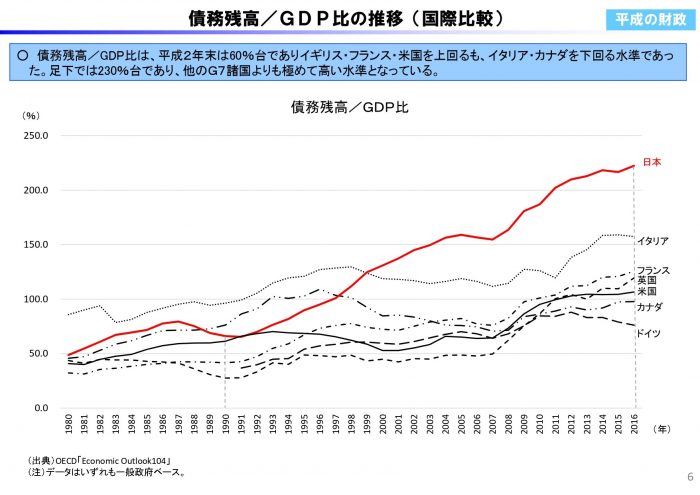

令和2年(2020年)という新たな年が始まる。2020年は、東京オリンピックが開催される年だが、日本経済にとってはオリンピック後が本当の正念場になるはずだ。というのは、現在、国・地方を合わせた政府の総債務残高(対GDP)は200%超にも達しており、我が国の財政状況は、歴史的にも極めて特異な状況にあるからである。この水準は、太平洋戦争のための国中の資源が総動員された第2次世界大戦の末期である1944年度をも超えるレベルにあるからだ。まさに歴史的水準といっても過言ではない。

▲図 出典:財務省

このような状況の中、2019年10月、消費税率が10%に引き上がり、2000年代半ばに始まった「社会保障・税一体改革」が終了した。1997年に消費税率が3%から5%に引き上げられてから、約20年も経って税率が10%に引き上げられたわけだが、今回の増税を含む一体改革は止血剤に過ぎず、改革はこれからが本当の正念場である。

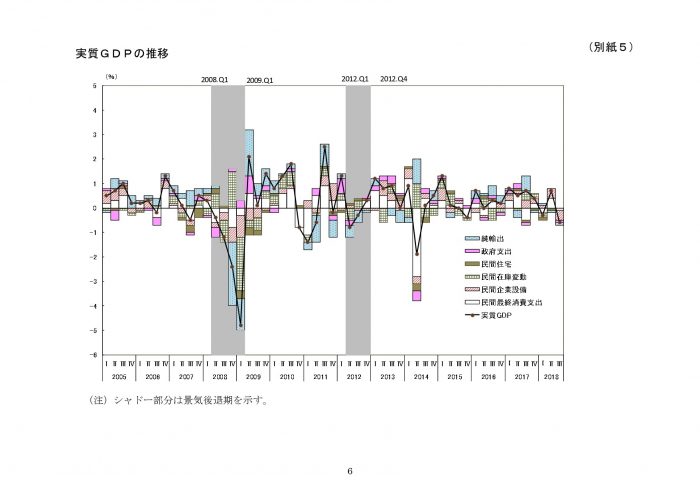

では、「短期」と「中長期」という2つの時間軸でみた場合、増税後の日本経済を巡る課題は何か。

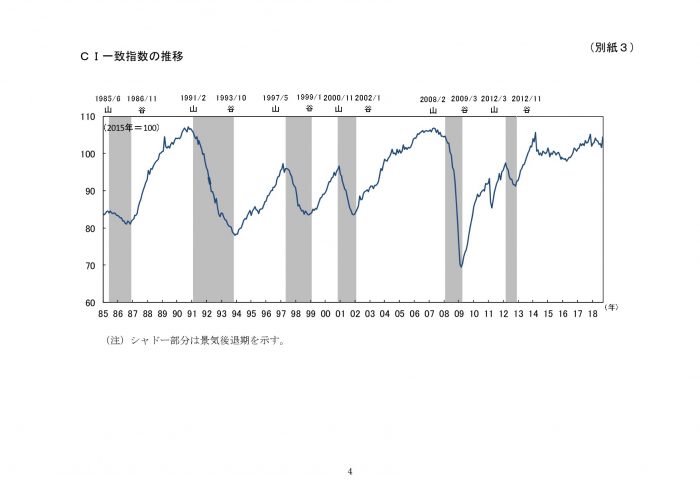

まず、短期の課題は、景気循環をどう乗り切るかになるはずだ。というのは、内閣府は、「景気動向指数研究会」(座長:吉川洋・元東大教授)の議論を踏まえて景気循環の判定をしており、2009年3月からスタートした第15循環の景気の山を2012年3月、谷を2012年11月に確定し、その資料を2015年7月24日に公表している。

これは現在の景気回復が安倍政権発足直前の2012年11月からスタートしたことを意味するが、この資料によると、過去の景気拡張期の平均は約3年(36.2か月)であることが読み取れる。もっとも、拡張期が6年近くに及ぶケースも過去にはあるが、それでも2018年11月であり、オリンピック後の2021年まで拡張期が続く確率は高くないと考えられる。

▲図 出典:第18回景気動向指数研究会について(概要)(内閣府、平成30年12月13日)

このため、政府・与党は、2019年10月の消費増税にあたっては、増税ショックを緩和するという「名目」の下、様々な対策を盛り込んでいる。例えば、「幼児教育や保育の無償化、軽減税率の導入のほか、低所得者等へのプレミアム商品券の発行、住宅ローン減税の延長など住宅・自動車購入支援、キャッシュレス決済でのポイント還元などだ。

このうちキャッシュレス決済は、第4次産業革命の鍵を握るエンジンの一つで、ビッグデータ等の利活用に向けた成長戦略とも深く関係する。だが、現金信仰の強い日本ではなかなか進まない。

実際、経産省の資料「キャッシュレスの現状と推進」(平成29年8月)によると、民間最終消費支出に占めるキャッシュレス決済額の割合は、2008年の12%から、2016年で20%にまで増加したが、アメリカ・中国・韓国と比較すると、その半分以下の利用しかない。例えば、2015年では、アメリカが41%、中国が55%、韓国が54%もの利用状況だが、日本は18%しかない。

このため、当初、政府は、次のような方向性で対策の検討を進めていた。具体的には、1)大企業以外の小売店で現金を使わないキャッシュレス決済をした場合、1年間という期限付きで、増税分(2%分)をポイントとして還元する。2)ポイント還元の対象としては、クレジットやデビットカードのほか、電子マネーやQRコードでの決済も含める、というものだ。

ポイント還元策はキャッシュレス決済を促進させる起爆剤となる可能性があり、筆者もその政策的意義は理解しているつもりだが、2018年11月下旬、安倍首相がキャッシュレス決済で5%のポイント還元の検討を表明し、それが実行されたことから、状況が一変した。ポイント還元の期間は、「1年」から「増税から2020年夏の東京オリンピック前の9か月」に短縮したが、これは増税ショックを増幅するリスクがある。

ところで、増税後の日本経済を巡る課題のうち、中長期の課題は何か。それは、社会保障の給付と負担のバランスを図る抜本改革である。なぜならば、低成長で貧困化が進み、人口減少・少子高齢化が本格化する中、いま政治に求められているのは、社会保障の再構築であるからだ。

政府が改革議論の参考に位置付けるのは、2018年5月公表の「2040年を見据えた社会保障の将来見通し(議論の素材)」(以下「将来見通し」という)だが、団塊の世代が75歳以上となる2025年問題もあり、不確実性が高い2040年の推計を前提に議論を進めるのは一定のリスクを伴う。

この将来見通しでは、高成長と低成長の2ケースで、社会保障給付費を推計している。このうち低成長のベースラインケースでは、直近(2018年度)で121.3兆円(対GDP比21.5%)の社会保障給付費が、2025年度で約140兆円(対GDP比21.8%)、2040年度で約190兆円(対GDP比24%)となる推計だ。2040年度までに対GDP比で2.5%ポイント(=24%-21.5%)しか伸びず、改革を急ぐ必要はないとの声も聞こえてくるが、2019年度の社会保障給付費(予算ベース)は対前年2.4兆円増の123.7兆円、対GDP比22.1%で、2025年度の予測値(21.8%)を既に上回っているのが現実だ(注:2019年度GDPは内閣府7月試算を利用)。

このような状況の中、改革の司令塔として、政府は「全世代型社会保障検討会議」を設置し、社会保障制度改革の方向性について、2020年夏までに最終報告を取りまとめる方針であるが、成長に過度に頼った改革議論もリスクが高い。例えば、名目GDP成長率の予測(政府経済見通し)では、実績が予測を上回ったのは過去21年間のうち6回のみだ。すなわち、政府予測の的中確率は28%しかなく、厳しいシナリオを前提に改革を進める覚悟を政治や我々国民がもつことが重要である。

その意味で、低成長で貧困化が進む中、最も重要な視点は何か。例えば、現行制度上、基礎年金や医療保険等には所得や資産の高低にかかわらず、公費が投入されているが、限られた財源の使途として、本当に効率的な使い方だろうか。増税議論を封印する動きもあり、公的保険給付の範囲見直しや公立病院の再編等も必至だが、効率的な再分配政策という視点では、「リスク分散」機能を担う保険と「再分配」機能を担う税の役割を切り分け、世代にかかわらず、公費は本当に困っている人々に集中的に投下するといった新たな「改革の哲学」を政治主導で示すことである。

真の困窮者を救うためには、社会保障の支え手を増やす努力も必要であり、在職老齢年金の見直しや年金の繰り下げ拡充など最低70歳までの就労促進を軸に、働き方改革や資産形成を促す政策も重要だ。

その関係で、負担のあり方も見直しが必要だ。例えば、現在の「年齢差別」的な医療の窓口負担を改め、「応能負担別」の窓口負担に変更する改革は不可避だが、保険料や税でも、世代にかかわらず、社会保障・税番号制度も活用し、年金等の所得も合算しつつ、資産を含む負担能力に応じて負担する仕組みとするのが望ましい。

まずは、団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けた改革断行が急務だ。また、短期的でパッチワーク的な改革でなく、中長期的な視点での抜本改革(すなわち、社会保障・税の一体改革バージョン2.0)が必要なことも明らかであり、「何を守り、何を諦めるのか」といった国民視点での「新たな社会保障の哲学」や、国民が共有できるビジョンを構築する必要があろう。

トップ写真 出典:Pixabay

あわせて読みたい

この記事を書いた人

小黒一正法政大学教授

法政大学経済学部教授。1974年生まれ。京都大学理学部卒業、一橋大学大学院経済学研究科博士課程終了(経済学博士)。1997年 大蔵省(現財務省)入省後、財務省財務総合政策研究所主任研究官、一橋大学経済研究所准教授などを経て、2015年4月から現職。財務省財務総合政策研究所上席客員研究員、経済産業研究所コンサルティングフェロー。鹿島平和研究所理事。専門は公共経済学。

執筆記事一覧

執筆記事一覧