TOKYO2022の可能性 嗚呼、幻の東京五輪その7

林信吾(作家・ジャーナリスト)

「林信吾の西方見聞録」

【まとめ】

・東京五輪、「延期または中止すべき」と回答した企業が53.6%。

・「最初の大会から10周年」、1906年にアテネで「第3回」大会。

・「オリンピックに代わる別ものの世界大会」開催の検討価値あり。

各種報道を総合するに、薬学者や病理学者など専門家の間では、新型コロナ禍について、

「ワクチンが完成し、パンデミックが収束に向かうのは、早くて来年の晩秋から冬にかけての時期」

であろうというのが、多数派の認識となっているようだ。

もしもその通りなら、来年夏に延期された東京五輪の開催は、もはや絶望的であると言わざるを得ない。

また、通常5年以上かかるワクチンの開発を、今回は1年ほどで行おうとしているため、その安全性を危惧する声も高まってきているのだが、その議論は、ここではひとまず置く。

お盆休み明けの段階で、全国での新規感染者は連日1000人前後にもなり、感染拡大は「第2次の真っただ中」であるとされている。

東京の場合、都知事選がスタートした頃は、連日40人程度しか新規感染者が出ておらず、小池都知事も、対策が機能した、と自慢げだったものが、大勢が決した途端に、4倍増、5倍増という……

一体どうなってるんだ、と言いたくなるのは私だけではないと思うが、まったくの偶然だという可能性も排除できないし、そもそも、ここであれこれ詮索したところで、なにかが変わるわけではない。

これまで、高齢の感染者はすぐに重症化するということで、警戒を強めていたが、ここへ来て若年層、それも有名なテニスプレイヤーから、吉本のお笑い芸人、AKBメンバーからも感染者が出た。

事態は本当に深刻なのだ。と言うのは、彼らのように「不特定多数の人々と接するのが仕事」とも言うべき立場であれば、感染予防には人一倍気を配っているであろうに、まさしく目に見えない脅威が身近にあるのだと、あらためて思わされた。

こうした状況だけに、これまで幾度か述べてきた通り、国民の間でも東京五輪に関しては「あきらめムード」が日を追って強まってきているが、このほど企業を対象とした意識調査でも、そのことを裏付ける数字が出た。

ANNニュースサイトによると、大手調査会社の東京商工リサーチが、1万社を超える企業を対象にインターネットでアンケート調査を実施したところ、来年の大会は「延期または中止すべき」と回答した企業が53.6%に上ったという。主な理由は、新型コロナの感染拡大が心配されることと、外国人観光客の入国を制限するなどした状況での開催となれば、経済効果もさほど期待できない、ということのようである。

これに対して「予定通り開催すべき」としたのは22.5%にとどまった。

もっとも「観客を減らすなどしての開催」すべきとの回答が23.7%あったとのことで、全体として「中止・延期派」と「開催派」は拮抗している。

その理由は、予定通り開催されなかった場合、日本経済に「よくない影響がある」と考える企業は85.2%にのぼる、という調査結果から、容易に推測できよう。

本シリーズの最初の方で紹介した通り、元マラソン選手の有森裕子さんは、中止にするなら年内に決断を、と呼びかけているが、同時にこうも語っている。

「再度の延期はあり得ない。それでは別ものになってしまう」

大会に照準を合わせて調整してゆくアスリートの実感は、たしかにこの通りだろう。

しかし、新型コロナ禍がひとまず収束したならば、という前提で、あえて

「オリンピックに代わる別ものの世界大会」

を2022年に開催することも、検討してみてはどうだろうか。

実は、前例があるのだ。

本シリーズをここまで読まれた方は、近代オリンピックが1896年アテネ大会より始まったこと、企画から運営まで中心的役割を担ったピエール・ド・クーベルタン男爵の構想は、4年に1度、世界各国の都市が持ち回りで開催する、というものであったことを、すでにご存じであろう。この構想に従い、第2回大会は1900年にパリで開かれ、以降4年ごとの開催が現在まで踏襲されていることも。

しかし、第3回は1904年セントルイス、そして第4回は1908年ロンドンであったのだが、このふたつの大会の中間、1906年にアテネでも「第3回」大会が開かれていることは、あまり知られていない。

写真)セントルイスにあるオリンピックランナーの像

出典)Needpix.com

どういうことかと言うと、クーベルタンの構想に対して、時のギリシャ国王ゲオルキオス1世が横槍を入れたのだ。いわく、

「オリンピア競技会を現代に復権させたというのであれば、恒久的にアテネで開催されるべきである」

少し説明を加えておくと、近代オリンピックの構想にギリシャ王国が賛同し、積極的に支援したからこそ、第1回大会が成功裏に終わったことは事実である。しかし、当時の国際社会にあって「バルカン半島の老いた小国」などという蔑視・蔑称に甘んじていたギリシャ王国が、この大会のおかげで大いにプレゼンスを高めたこともまた事実なので、言うなれば、そのあたりはお互い様である。

いずれにせよ、クーベルタンらにしてみれば、4年おきの持ち回り開催という構想を変える気は毛頭なかったが、ギリシャ国王の顔も立てなくては、ということで、なんと

「最初の大会から10周年」

などという名目のもと、アテネで大会を開催したのである。

その後この議論がどうなったかと言うと、これまたなんと、ゲオルキオス1世が暗殺されたことで、うやむやに終わってしまった。

この人は、もともとデンマークの王子であったが、立憲君主制への移行を求めていた当時のギリシャ議会と、ロシアやドイツなど当時の列強の支持を得て即位した。どうしてそのような王位継承が可能だったのか、ざっくり言うとヨーロッパの王侯貴族は(大別してカトリックとプロテスタントという、二つの流れはあるものの)、いずれも親戚みたいなものだからである。

即位後は議会の要求通り立憲君主制への移行を宣言し、また農業改革など近代化にも貢献した。なにより、イスラム勢力(オスマン帝国)に奪われていたクレタ島などの領地を奪還し、ギリシャ王国の領土を拡張している。

なかなかの名君であった、と評価する向きも多いが、武力行使を含む拙速な領土拡張は、当然ながら周辺諸勢力の反発を招き、1913年、暗殺された。犯人は「アルコール中毒の浮浪者」と発表されたが、逮捕直後に警察署で自殺しており、多くの謎が残る。

いずれにせよ、4年に1度各都市で持ち回り、というクーベルタンの構想は維持され、回を追うごとに盛況となって行く。

「国を挙げてのメダル獲得競争」

という傾向は、1924年、2度目のパリ大会(通算第8回)あたりから顕著になっていったとされる。このことは、後に『炎のランナー』という英国映画のモチーフになった。一方、1906年のアテネ大会に関しては、メダルの獲得記録などが、IOCの公式記録から削除されている。

早い話が「4年ごとの大会の中間年の大会」は、前例はあるものの、あくまでも「別物」でしかない。

それでも、くどいようだが新型コロナ禍がひとまず収束に向かうなら、との前提で、開催を検討する価値はあると、私は考える。

巨額の投資が無駄になってしまうから、などという政府筋の考えには同調できないが、経済へのテコ入れは必要なことであるし、たとえ別物になろうとも、新しい施設で、世界のライバルたちと真剣勝負を演じてみたい、と願うアスリートは、少なからずいるはずだから。

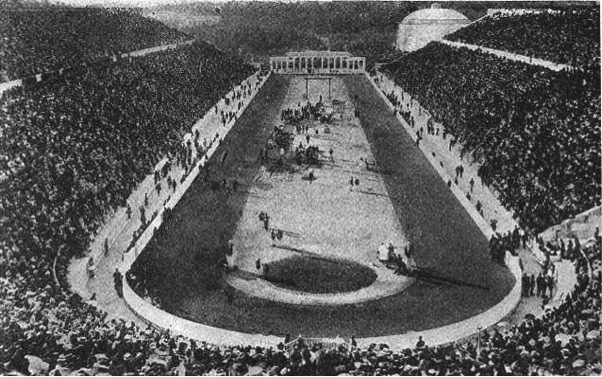

トップ写真)1906年アテネ大会

あわせて読みたい

この記事を書いた人

林信吾作家・ジャーナリスト

1958年東京生まれ。神奈川大学中退。1983年より10年間、英国ロンドン在住。現地発行週刊日本語新聞の編集・発行に携わる。また『地球の歩き方・ロンドン編』の企画・執筆の中心となる。帰国後はフリーで活躍を続け、著書50冊以上。ヨーロッパ事情から政治・軍事・歴史・サッカーまで、引き出しの多さで知られる。少林寺拳法5段。

執筆記事一覧

執筆記事一覧