妹尾さんとポストコロナの大学教育

上昌広(医療ガバナンス研究所理事長)

「上昌広と福島県浜通り便り」

【まとめ】

・コロナ禍による医学教育も変化で、実習の場の選択肢も世界中へ

・医師国家試験の出題範囲は拡大し続けている

・ポストコロナで医学教育は変化しなければならない

妹尾優希さんが、スロバキアのコメニウス大学を卒業し、欧州の医師免許を取得した。

私が彼女と知り合ったのは、彼女が大学1年生の夏だ。久住英二・ナビタスクリニック理事長の紹介で、医療ガバナンス研究所のインターンにやってきた。それから5年間、一時帰国するたびに、我々の元で学んでいる。

▲写真 2021年5月、福島県立医科大学放射線健康管理学講座にて、趙天辰さん(左)、西村有代さん(右)とともに

我々のモットーは、経験(診療)して、調べて、書くことだ。彼女は帰国中に各地を回り、精力的に学んだ。

2019年2月、筆者の神戸出張に同行したことがある。この時、彼女を加古川に連れて行った。妹尾さんが育ったのは栃木県、瀬戸内の宿場町である加古川とは雰囲気が違う。

加古川は、私が2才から10才までを過ごした故郷だ。私の父はニッケに務めており、加古川工場に勤務していた。加古川はニッケの企業城下町として発展し、繊維産業の衰退とともに変貌した。そのことは、加古川駅から続く寺家町商店街を見ればよくわかる。私が加古川に住んでいた昭和45年から昭和53年にかけて、寺家町商店街はいつも混雑していた。ところが、いまや典型的なシャッター商店街だ。興味深いのは、いまでも結納屋が軒を連ねることだ。大学入学で上京して34年が経過するが、東京で結納専門店を見かけることはない。

加古川で結納屋が繁盛したのは、需要があったからだ。かつてニッケの工場で働く女工さんが、結婚するときに利用したのだ。幼少時、寺家町にはよく有名人がきていた。「若松屋」という結納屋の息子が歌手の菅原洋一さんだと知ったのは、ずっと後だ。当時、加古川の経済は活発で、文化を育んでいたのだろう。

その後、ニッケの工場は閉鎖され、跡地は「ニッケパークタウン」というショッピングセンターに変わる。そして、商店街は寂れた。妹尾さんは「変化しなければ生き残れないと痛感した」という。彼女は、この時の経験を神戸新聞に寄稿し、2019年8月22日に「加古川、高砂を訪ねて」というタイトルで掲載された。

変化に適応したものが生き残るのは、古今東西共通の真理だ。医師・医学生も例外ではない。

最近、彼女が経験した「変化」はコロナのパンデミックだ。激変と言っていい。彼女の学生生活も一変した。2020年3月、スロバキアでもコロナが流行し、彼女が通うコメニウス大学は即座に閉鎖を決めた。講義はオンラインとし、「実習先は世界中どこでもいいので、自分で確保するように」と指示された。困った彼女は私に連絡してきた。

私は、妹尾さんのような積極的な医学生を歓迎する病院として、福島県いわき市の常磐病院が頭に浮かんだ。私どもとは、東日本大震災で透析患者の避難に協力して以来のお付き合いで、泌尿器科・人工透析を中心に急成長中の病院だ。今春、初期臨床研修の基幹施設にも認定された。尾崎章彦医師をはじめとして、東京大学医科学研究所時代からの私どもの研究室を巣立った医師たちが常勤医として勤務している。

私が新村浩明院長に電話したところ、「是非に」と快諾してもらえた。一旦、新村院長や尾崎医師が受け入れると、妹尾さんにとって必要な実習を、たとえば、小児科、形成外科、小児外科は福島県立医科大学、産婦人科と脳外科は南相馬市立総合病院、整形外科は南相馬市内のクリニックに依頼するなどの形で、彼らが調整してくれた。妹尾さんによれば、「福島では中堅の医師と1対1で接し、当直に付き添い、様々な手技なども経験をした。腹腔鏡手術では、手術チームの一員として、実際にカメラを持たせていただき、スロバキアでは出来ない経験をした」らしい。

臨床研修も、所詮は人の営みだ。どこでやるかより、誰とやるかが大きい。妹尾さんは、常磐病院をはじめとした福島県での実習で、様々な経験をした。尾崎医師が主導する臨床研究も手伝うようになった。医療ガバナンス研究所のインターン時代と併せて、原著3報、共著で11報の英文論文を発表している。これ以外にも、「医師のキャリアパスを考える医学生の会」という集まりの代表、医療ガバナンス学会が配信する「MRICグローバル」という英語メルマガの編集も担った。このような経験を通じ、彼女は大きく成長した。

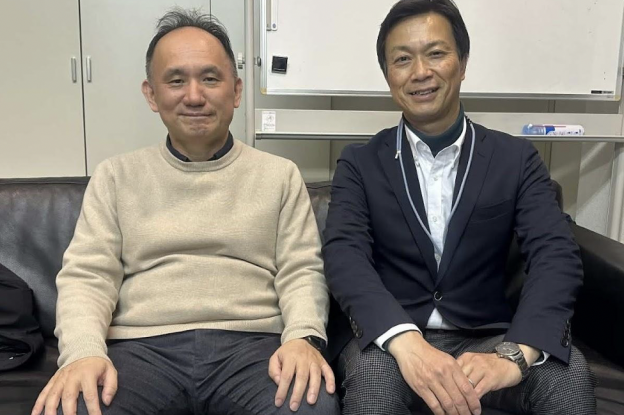

▲写真 常磐病院にて、尾崎章彦医師と(筆者提供)

現在、彼女が力をいれているのは、来年2月に予定されている日本の医師国家試験の準備だ。これが、なかなか難しい。やたらと細かいことを聞くからだ。特に最近、この傾向が強くなった。

私が医学生だった80年代末から90年代初頭、医師国家試験は簡単だった。夏休みくらいから準備を始めれば多くは合格できた。ところが、医師に求められる知識が増えるとともに、医師国家試験の出題範囲は加速度的に拡大した。医学部6年の一年間を、まるまま国家試験の準備に費やす人が増え、国家試験予備校の授業をオンラインなどで受講している人もいる。国家試験にターゲットを絞った授業で、極めて分かりやすいそうだ。

これでいいのだろうか。医師国家試験をどんどん難しくすれば、医学教育は劣化する。医学生は大学を軽視し、予備校に流れる。大学受験と高校の授業、司法試験予備校と大学法学部の授業の関係をみれば、一目瞭然だ。医師国家試験対策では、医学部は、選択と集中を徹底した予備校には絶対に敵わない。

医師国家試験とは何だろう。単なる資格試験に過ぎない。そもそもペーパーテストでわかることなど、医師としての能力のごく一部だ。医学部の学生としての貴重な時間を国試対策に費やすなど、実に馬鹿げている。そんなやり方では、妹尾さんのような経験はできず、若いときの貴重な時間を無駄に使ってしまう。

ところが、医学部教授の中には、医師国家試験の出題範囲を拡げ、どんどん難しくしようとする人が少なくない。彼らは自ら勤める大学の存在価値を下げて、予備校を育てているのだが、その意識はない。

妹尾さんを指導し、欧州の大学教育は大人だと感じる。例えば、欧州では、日本の医師国家試験に相当する共通のペーパーテストはなく、医学部を卒業すると同時に、医師免許を取得する。大学の試験が、実質的な「医師国家試験」となっている。

この試験は、妹尾さんたちの学年の場合、zoomによる対面で、個別に実施された。一科目約30分程度で、長い人は1時間程度かかるらしい。カンニングを心配する読者もいるだろうが、学生と半時間も話せば、どの程度の理解かはすぐにわかる。妹尾さんは産婦人科の試問で、「実際に見てきたことが、口頭試問で伝わってくる。教科書で学んだだけではなく、日本で様々な体験をしたようだ」とコメントされたという。

これは、実に丁寧な試験の仕方だと思う。この方法の問題は、教員に膨大な負担がかかることだ。一学年100人で、一人30分試問をしたとして、教授は50時間を試験に費やさねばならない。私の学生時代、そんな教授はいなかったし、今もいないだろう。これこそが、欧州の大学教育の伝統ではなかろうか。

妹尾さんが学ぶコメニウス大学は、1465年に設立され、ハプスブルグ家の影響下で発展した。18世紀啓蒙主義を象徴するマリア・テレジアが庇護したという。日本の大学とは違う伝統がある。

▲写真 妹尾優希さん。来春の医師国家試験の準備手続きを始めるため、厚労省に欧州での卒業証書、医師免許を持参した。(筆者提供)

ポストコロナで医学教育は一変する。やる気がある学生は、世界中のどこででも実習ができて、どこにいても講義や試問が受けられる。まさに妹尾さんの経験だ。このような人材と、学生時代を医師国家試験対策に明け暮れる学生の何れが力がある医師になるかは、議論の余地がないだろう。ポストコロナで医学教育は変化しなければならない。妹尾さんの経験は参考になる。

トップ写真:2018年、学友と一緒に夏の臨床実習で訪れたモロッコフェズ市のフェズ薬科医科大学のキャンパス、一番右が妹尾優希さん(筆者提供)

あわせて読みたい

この記事を書いた人

上昌広医療ガバナンス研究所 理事長

1968年生まれ。兵庫県出身。灘中学校・高等学校を経て、1993年(平成5年)東京大学医学部医学科卒業。東京大学医学部附属病院で内科研修の後、1995年(平成7年)から東京都立駒込病院血液内科医員。1999年(平成11年)、東京大学大学院医学系研究科博士課程修了。専門は血液・腫瘍内科学、真菌感染症学、メディカルネットワーク論、医療ガバナンス論。東京大学医科学研究所特任教授、帝京大学医療情報システム研究センター客員教授。2016年3月東京大学医科学研究所退任、医療ガバナンス研究所設立、理事長就任。

執筆記事一覧

執筆記事一覧