ある医学部生と医師養成システム

上昌広(医療ガバナンス研究所理事長)

「上昌広と福島県浜通り便り」

【まとめ】

・医療に囲まれていると「視野狭窄になる」と、ベンチャーのインターンを始めたが、医療のインターンに戻ってきた、谷悠太君。

・東京大学医学部の「ビジネスモデル」に限界を感じた世代の、「これまでの医師とは違ったことをしたい」という思いに通ずるものがある。

・大学病院を中心とした医師養成システムが、時代の変化に応じて変わりつつある。

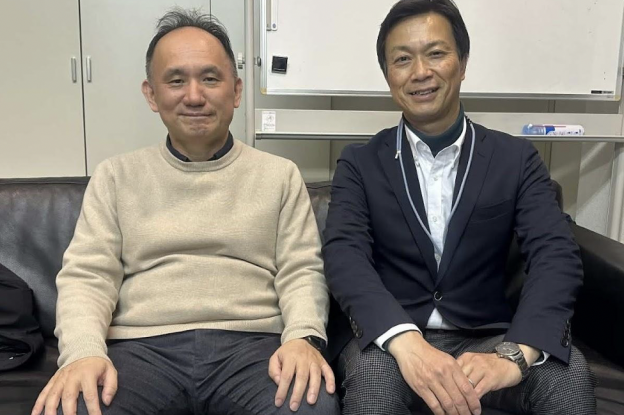

谷悠太君という慶應義塾大学医学部の4年生が、医療ガバナンス研究所でインターンを始めた(トップ写真)。坪倉正治・福島県立医科大学教授を紹介し、現在は坪倉教授に付き添い、福島県内を回っている。

私が谷君と知り合ったのは、彼が徳島文理高校の生徒だった頃だ。彼の恩師である黒田麻衣子先生(写真1)から紹介された。黒田先生は、徳島県内の高校教員を辞し、私塾を開いた志ある人物だ。彼女の行動力は抜群だ。東日本大震災が起こると、すぐに福島にやってきた。そして、そこで私と出会った。魅力的な彼女のもとには、県内各地から前途有望な若者が集う。谷君も、そのような若者の一人だ。

▲写真1 黒田麻衣子先生:筆者提供

谷君が大学に入学したのは2018年の春だ。程なく医療ガバナンス研究所に顔を出すようになった。そして、尾崎章彦医師が中心となって進めている臨床研究を手伝うようになった。ただ、谷君は熱心という訳ではなかった。能力は高いのだが、医療にはあまり関心がないように見えた。

その後、谷君は医療ガバナンス研究所に顔を出さないようになった。後になって知ったのだが、大学を休学して、ベンチャー企業のインターンをしていたらしい。

彼の父上は勤務医だ。幼少時から医師に囲まれて育ち、大学に入っても、周囲は医師の卵ばかりだ。会話は医療のことだけとなり、このままでは「視野狭窄になる」と不安になった気持ちはよくわかる。何を隠そう、大学生時代の私がそうだった。

ただ、谷君はベンチャー企業とは肌が合わなかったらしい。社内の人間関係にも疲れ、彼はインターンをやめた。大学は休学中だし、やることがなくなった。そんな時に、私が谷君にメールをしたところ、すぐに返事があった。そして、谷君は、久しぶりに医療ガバナンス研究所にやってきた。

前回、尾崎医師の指導から脱落したバツの悪さからか、谷君の表情は硬く、私との会話も弾まなかった。ただ、しばらく話すうちに、私は彼が成長していることを実感した。過去の自分の問題を冷静に振り返り、さらに「地に足がついたことをしたい」と繰り返したからだ。インターンでの「蹉跌」を経験し、彼が大人になったことを実感した。私は、「休学して時間があるなら、医療ガバナンス研究所でインターンをやらないか」と誘ってみた。こうやって、彼の修業が始まった。その後、冒頭にご紹介したように坪倉教授を紹介した。坪倉教授の学生時代の経験を知ることが、谷君にとって役に立つと思ったからだ。

私が坪倉教授と出会ったのは2005年だ。当時、私は、国立がんセンター中央病院を辞し、東京大学医科学研究所に研究室を立ち上げたばかりだった。坪倉教授は東京大学医学部の6年生で、彼をはじめとした何人かの学生が、我々の研究室に遊びに来るようになった。彼らは自分の将来に漠然とした不安を感じ、卒業後、どのような進路を選ぶべきか迷っていた。

東京大学医学部は、医学界の最高峰とされている。その卒業生のキャリアパスは、初期・後期臨床研修、大学院、助教、留学、講師・准教授・教授、そして退官後は関連病院の院長に収まるのが定番だ。その間、学会長や政府の審議会の委員などを歴任する。

このようなキャリアパスは、日本の近代史を反映している。医師養成数を増やすことは、近代日本の重大な課題で、明治以来、政府は約30年毎に医学部数を倍増させてきた。戦前、我が国に存在した医学部は17校だったが、戦時中の医師不足対策として、29の医学専門学校を新設、戦後の学制改革で医学部に昇格させている。高度成長期には「1県1医大」を目指し、さらに34大学を新設している。こうして80の医学部が出来上がった。

この間、教員ポストは増え続けた。実力ある若手は抜擢され、さらにそこで実績を残せば、東京大学の教授へと「出世」した。元日本医学会会長の高久史麿氏は、1954年に東京大学医学部を卒業すると、41才で新設された自治医科大学の内科教授に就任し、51才で東京大学第三内科の教授へと「昇格」した。高久教授と同じように、自治医科大学、東京大学教授を歴任した医師には昭和天皇の手術を執刀した森岡恭彦教授などがいる。

ところが、1979年に琉球大学医学部が設置されてから、2016年に東北医科薬科大学に医学部が新設されるまで、37年間、医学部は増えなかった。新設医大も自前の教員を養成しはじめ、東京大学の医局は慢性的なポスト不足に悩むようになった。産学連携講座や寄付講座などの形で、ポストを増やしたが、このような講座の教授は親講座の教授の部下だ。人事権など権限は限定される。高久教授や森岡教授のように若くして、トップに抜擢されることはなくなった。この結果、東京大学医学部は人事が停滞し、坪倉氏ら学生は、高度成長を前提とした東京大学医学部の「ビジネスモデル」の限界を感じ始めていた。そして、「これまでの医師とは違ったことをしたい」と考えるようになった。この辺り、大学を休学してまで、ベンチャー企業のインターンをやった谷君の思いと通じるものがある。

谷君もそうだが、坪倉氏らは社会問題に関心があった。バブル経済崩壊後の日本社会の低迷は、リーダーのマネジメントに問題があると考えた。魅力的に映ったのはマッキンゼー・アンド・カンパニーだった。坪倉氏の学年は、学生の約4分の1が、マッキンゼーへの就職を考え、実際に入社した人もいる。株式会社MICINを創業した原聖吾氏など、その一人だ。

ただ、最終的に坪倉氏は臨床医の道を選んだ。彼の決断に影響したのは、当時、参議院議員だった鈴木寛氏だ。鈴木氏は、東大法学部から通産省へと進み、その後、民主党の参議院議員を2期務める。政界引退後は、東京大学と慶応義塾大学の教授として、若者を指導している。

鈴木氏は、私どもの研究室のメンバーと共にしばしば合宿し、様々なことを深夜まで語り合った。その中に大学生の坪倉氏もいた。鈴木氏は、医学生に対して、マッキンゼーで働くよりも、一人前の臨床医になることを勧めた。それは、社会で様々な人と交流する際に、一人前の医師であることが、最大の武器になるからだ。鈴木氏は、自分の実感として「大抵のことは勉強すれば、自分でできるようになる。ところが、私は医療だけは絶対にできない。資格がないからだ。臨床経験があることは、社会に出て様々な専門家と仕事をする上で圧倒的な差別化になる。彼らの信頼を得たければ、まずは一人前の医師になることだ」と語った。

通産官僚、参議院議員として、様々な立場の人を知っている鈴木氏の発言は説得力があった。坪倉氏は、大学卒業後、亀田総合病院、帝京大学ちば総合医療センター、都立駒込病院勤務を経て、2011年4月に福島県浜通りに飛び込む。その後、一貫して現地で診療と研究を続け、いまや、放射線災害の世界的権威となった。昨年3月には米『サイエンス』誌が、その活動を5ページで特集している。坪倉氏をはじめとした若手研究者がリードし、震災後、福島県立医科大学は英文の医学論文数を激増させている(図1)。

▲図1(筆者提供)

鈴木寛氏との集まりに参加した若者で、地道な活動を継続したのは、坪倉氏だけではない。清山知憲氏も、そのような医師の一人だ。沖縄県立中部病院、米ベス・イスラエル・メディカルセンターで研修後、故郷の宮崎大学第三内科に入局した。かねてから政治に興味があった清山氏は、2011年の宮崎県議会選挙に立候補し当選するが、県議会議員の活動の傍ら、臨床医として診療を継続する。2018年、県議を辞し、宮崎市長選挙に立候補するも落選。その後は医療法人を立ち上げ、地域医療に従事する。捲土重来を期した1月23日の宮崎市長選挙では、現職を5万6943票対4万2929票の大差で破り、宮崎市長となった。長年にわたる地域での活動が評価されたのだろう。

▲写真2 大学時代の清山氏(左)と坪倉氏(右):筆者提供

坪倉氏、清山氏の二人は、共に40才だ。大学卒業後、医師不足に悩む地方に飛び込み、実力を蓄えた。そして、大学時代に希望したように、これまでの東大医学部卒の卒業生とは違う、スケールの大きな医師となった。これからの日本社会をリードする人材へと成長するだろう。二人の存在は、大学病院を中心とした医師養成システムが、時代の変化に応じて変わりつつあることを示している。谷君にとってかけがえのない見本である。

トップ写真:谷君。医療ガバナンス研究所にて(筆者提供)

あわせて読みたい

この記事を書いた人

上昌広医療ガバナンス研究所 理事長

1968年生まれ。兵庫県出身。灘中学校・高等学校を経て、1993年(平成5年)東京大学医学部医学科卒業。東京大学医学部附属病院で内科研修の後、1995年(平成7年)から東京都立駒込病院血液内科医員。1999年(平成11年)、東京大学大学院医学系研究科博士課程修了。専門は血液・腫瘍内科学、真菌感染症学、メディカルネットワーク論、医療ガバナンス論。東京大学医科学研究所特任教授、帝京大学医療情報システム研究センター客員教授。2016年3月東京大学医科学研究所退任、医療ガバナンス研究所設立、理事長就任。

執筆記事一覧

執筆記事一覧