東京一極集中問題~総選挙で「消えた争点」③

西村健(NPO法人日本公共利益研究所代表)

【まとめ】

・今回の総選挙では「東京一極集中」の解決が議論の焦点とされるべきだが、具体的な政策は示されていない。

・省庁の地方移転や都市開発規制を進めるためには政治的なリーダーシップが必要で、過去の失敗を繰り返さないことが求められる。

・各党が是正を目指している今こそ、国民的な合意を形成し、公共投資や地方インフラ整備を促進することが期待されている。

国会・行政・司法・大学・・・・・どの機関をどのように分散配置するか?

政府関係機関、省庁の地方移転をどれくらい進めるのか?

本社移転をどれくらい進めるべきか?

地方自治体への分権、道州制、地方自治はどうするのか?

都市の再開発をどう抑制するのか?

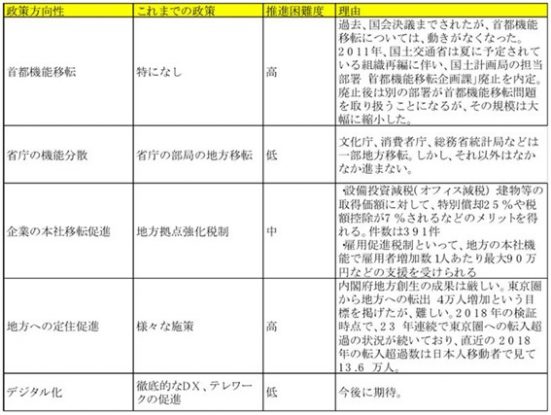

こうした方向性、数値目標が総選挙の争点として問われるべきはずだった。しかし、今回の総選挙では政策論争も不活発で、各党「東京一極集中問題」解決とはいうものの、具体的な実行プランも見えない。それが日本の政治の現状である。筆者が過去記事にて、東京一極集中問題解決のプランを以下の図のようなことを示した。

【出典】筆者過去記事より

これを踏まえつつ、どのように戦略的に進めるかをプランとして計画していこう。

■ ステップ1:省庁移転を進め、法律をしっかり運用!

石破さんが大臣のとき、筆者も関与した省庁移転。移転検討対象の7省庁のうち、文化庁と総務省統計局の一部だけが移転できた。特許庁、中小企業庁、観光庁、気象庁の4庁は、移転を見送り、既設の出先機関の強化で対応することになった。前回の失敗をいかに克服していくべきか。石破大臣時には、希望する都道府県と省庁、内閣府間で丁寧な議論をしていたが、結局、省庁の「移転すると機能維持・向上ができない」という反対理由に押し切られてしまった。官僚の力は強大だ。その意味で、政治的なリーダーシップが必要であろう。

また、1992年に成立した「国会等の移転に関する法律」はまだ生きている。この法律を改正するなどして、実行可能なレベルにすることが必要だろう。条文では「我が国の現状は、政治、経済、文化等の中枢機能が東京圏に過度に集中したことにより、人口の過密、地価の高騰、生活環境の悪化、大規模災害時における危険の増大等の問題が深刻化する一方で、地方における過疎、経済的停滞、文化の画一化等の問題が生じるに至っている」と記載されている。問題意識は32年前から変わっていない。そして「一極集中を排除し、多極分散型国土の形成」と述べているのだ!これを活用するべきだろう。

■ ステップ2:東京の都市開発規制・国家戦略特区を停止

東京の集中を止めるのも必要だ。そこで行政ができることはたくさんある。東京の都市開発を規制するために動かないといけない。スイス再保険が「世界1危険」と評価する東京の再開発をますます進めてどうするのか、とういうことだ。実際、「国家戦略特区」として都市計画法等の特例など51もの都市再生プロジェクトが進められている。例えば、東京駅前の大規模地下バスターミナル、虎ノ門、泉岳寺、大手町、六本木などなど整備される。

【出典】Invest tokyo 「エリアマネジメントに係る道路法の特例」

特に、麻布台ヒルズなどは「国家戦略特区」で巨大な開発をしてきた。その後もビッグプロジェクトは進行中である。こうしたプロジェクトを今更停止するのは難しいところであるが、基準を設定して、休止・停止、予算減額することもやむを得ないだろう。

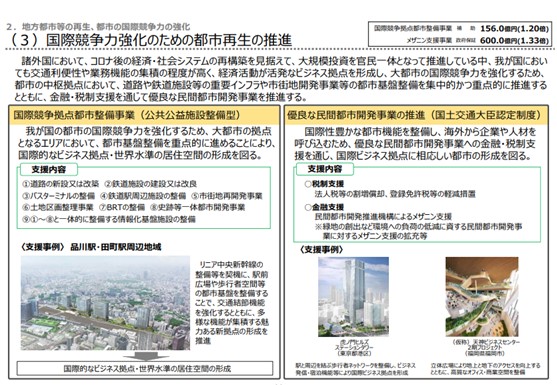

【出典】国土交通省都市局「令和6年度都市局関係予算概算要求概要」

予算のシフトに関しては、国土交通省都市局「令和6年度都市局関係予算概算要求概要」に出ている上記のようなプロジェクトの予算を減額していかなくてはいけない。そして、東京圏から23区を指定解除することなど、国家戦略特別区域法の中身の改正も必要だろう。そこは政治的決断が求められる。

■ ステップ3:地方創生、地方分権を進めていく

地方創生については、「デジタル田園都市構想」をさらに進化させる。デジタルインフラの整備に投資する、地方への本社機能移転企業は大幅減税、各種投資をシフトさせることが必要である。そして、なんといっても地方分権。連邦制、道州制の導入議論など、多極分散型の国づくりが必要だろう。官僚の抵抗も予想されるが、そこは決意をもって断行するしかない。

■ どのように実行するか?

筆者は東京一極集中の是正ができるという確信はほぼ持てない。 第一に、これまでうまくいかなかった政策をどのようにしてうまくできるのか。その知見や考え方が示されているとは思えないからだ。

第二に、抵抗勢力、いや利害関係者が多いからだ。都市圏の政治家・自治体、地主、不動産業、本社や工場を東京におく企業関係者、本社や設備を東京に置いた会社の幹部や家族、中央官僚・・・・そして東京都民の多く。こうした問題点に各党はどう向き合っているのだろうか。

第三に、東京圏の圧倒的な競争力の強さ。世界的にも競争力が高い都市であり、資本の力、情報の力など圧倒的である。政治がグローバルな資本主義経済に勝てるのか。政治が市場経済に介入することについても批判はでそうだ。

しかし、可能性も見えてきた。各党がここまで言っているわけであるから、国民的合意ができたといっていいだろう。また、省庁移転に伴う首都機能分散は、公共投資、インフラ整備にもつながる。新しい需要、特に建設特需にもなる。また、インドネシアでは、ジャカルタからカリマンタン島の東部のヌサンタラに首都機能が移転する。環境に配慮したスマートシティとして話題であり、ジャカルタの混雑解消は生きた事例になる。

最後に、失われた30年が過ぎても、右肩上がり時代の社会システムの発想がまだまだ延命している。さらにさかのぼると、明治維新以来、根本的にはこの国の国家主義、権威主義、中央集権は変わらない。こうした方向性を変え、「一元的集中・中央集権から多様な分散型・分権社会」といった未来の日本のビジョンをどの党が可能性を持ったデザインをできるのかも問われている。各党にその実行プランの披露、そして政権を取った党に確実な実行を期待したい。

トップ写真:六本木ヒルズから見たペリ・クラーク&パートナーズ設計の東京タワーから見て左から2番目の麻布台ヒルズの全景(2023.11.20) 六本木森ビル デジタルアートミュージアム 出典:Photo by Jun Sato/Getty Images

あわせて読みたい

この記事を書いた人

西村健人材育成コンサルタント/未来学者

経営コンサルタント/政策アナリスト/社会起業家

NPO法人日本公共利益研究所(JIPII:ジピー)代表、株式会社ターンアラウンド研究所代表取締役社長。

慶應義塾大学院修了後、アクセンチュア株式会社入社。その後、株式会社日本能率協会コンサルティング(JMAC)にて地方自治体の行財政改革、行政評価や人事評価の導入・運用、業務改善を支援。独立後、企業の組織改革、人的資本、人事評価、SDGs、新規事業企画の支援を進めている。

専門は、公共政策、人事評価やリーダーシップ、SDGs。

執筆記事一覧

執筆記事一覧