アメリカ議会の最大懸念はやはり中国

古森義久(ジャーナリスト/麗澤大学特別教授)

【まとめ】

・米議会は中国の脅威を最大の懸念として捉え、2月20日の公聴会でその姿勢を明確に示した。

・議会の超党派の諮問機関「米中経済安保調査委員会」が開いたものだった。

・公聴会では中国とロシア、イラン、北朝鮮との関係が議論され、中国の敵対性が超党派で認識されている。

ワシントンでの第一線での取材活動に戻ってまず確認できたのはアメリカ議会の対外的な懸念の最大対象はなお中国の脅威だという現状だった。いまのワシントンはもちろんドナルド・トランプ大統領の再登場とその息をもつかせぬ大胆な新政策の連発でつい数ヵ月前とは別の首都のような緊迫した空気を漂わす。

国内の課題ではなんといっても不法入国者の本国への強制送還という巨大な作業が切迫した最大の問題だといえよう。対外面ではトランプ政権のウクライナ戦争への新たな調停の動きがアメリカ国内だけでなく、文字通り、世界を揺るがせている。

そんななかで私がアメリカ議会の中国への懸念がなおアメリカ全体にとっての緊急の主要課題なのだと実感させられたのは、2月20日の公聴会を傍聴した結果からだった。議会の超党派の諮問機関「米中経済安保調査委員会」(U.S.-China Economic and Security Review Commission:USCC)が開いた中国の脅威に対応する政策論の公聴会だった。

2月20日といえば、トランプ氏が大統領に再就任してからちょうど1ヵ月である。連邦議会全体としてはこの日は休会だったが、一部の特別の公聴会や法案審議の集いが広大な議会ビルのあちこちで開かれていた。たまたまこの日は厳寒のワシントンでもとくに気温が下がり、日中の陽射しのなかでも零下8度という凍りつくような寒さだった。

そんななかを議会上院のダークソン議員会館まで足を運んだ私が傍聴したのは「専制国家の枢軸・中国のロシア、イラン、北朝鮮との関係」と題する討論の公聴会だった。主題はまさに中国なのである。

この公聴会を主宰した「米中経済安保調査委員会」というのは、連邦議会全体でも中国の研究では最も歴史が長く、超党派の実績の大きい機関である。この委員会は中国の膨張がアメリカの一部の真剣な関心を集め始めた2000年に特別の法律に基づき新設された。その目的は「米中両国間の経済関係がアメリカの国家安全保障にどのような影響を与えるかを調査、研究する」ことだとされていた。

この委員会の構成は上下両院の民主、共和両党の有力議員たちがそれぞれ推薦する12人の委員(コミッショナー)が主体となる。委員たちは当然ながら中国やアジア、安全保障全般などに関する専門家が任命される。中国の内部、あるいは米中関係で起きた主要な出来事に関して「アメリカの国家安全保障」という観点から調査し、意味づけをする。そのためにはさらに各分野での専門家たちを招いて、自由な討論を主体とする公聴会を毎月2回ほどの頻度で開く。そして1年間の活動を長大な年次報告書にまとめて発表する。こんな組織や活動は日本の政府や国会も実施すべき意義があろう。

さてこの組織がトランプ二期目政権が登場してすぐのこの時期に中国を正面から脅威としてとらえ、徹底した討論を展開するということは、やはりアメリカ議会全体の中国への強い関心の表われだといえよう。しかも中国が他の専制国家、つまり独裁国家、全体主義国家とどんな絆を保っているかの研究なのである。その姿勢の大前提としては中国こそが独裁国家としてアメリカに大きな脅威を与えているという認識が言わずもがな、で存在するわけだ。

この公聴会は午前9時から短い昼の休憩をはさんで午後4時まで、委員側には歴代政権で中国や東アジア政策を担当したランディ・シュライバー、アーロン・フリードバーグという著名な人物に加えて、民間の研究機関AEI(アメリカン・エンタープライズ・インスティテュート)などで活動する気鋭の中国研究家ハル・ブランズといった人たちが顔を並べていた。

この公聴会は中国のロシア、イラン、北朝鮮との関係について(1)専制国家の枢軸は実際に存在するのか(2)経済の結びつきと制裁逃がれ(3)軍事と安全保障の協力――という3つのセッションに分かれていた。それぞれのセッションにまたその個別の領域の専門家とされる人たちが個別に3人か4人、証人として登場していた。個々の証人がまず意見を述べ、委員側からの質問に答え、ときには熱い議論を展開するという流れだった。

私はその一部始終に報道陣用の席にあって、耳を傾けた。個別の証言や質疑応答には興味深い新報告や指摘が多々あった。だが全体としてはいまのアメリカでは中国をアメリカという国家の根幹を脅かすほどの敵性を抱く相手とみる認識が超党派で定着しているというのが総括の印象だった。この実態はわが日本の対中政策、対米政策の形成のうえでも決定的にちかい重要性を持つといえよう。

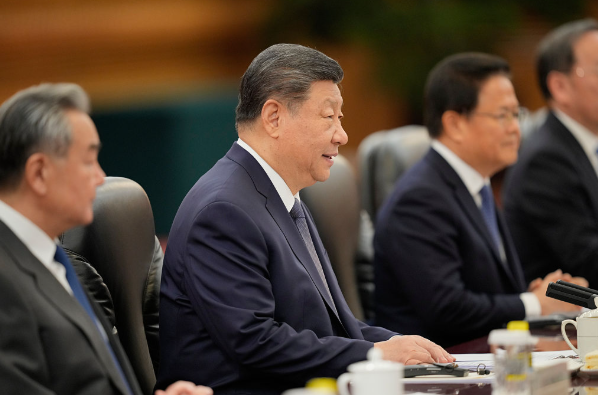

トップ写真:中国訪問中歓迎式典に臨むトランプ米大統領(第1期)2017年11月9日 出典:Thomas Peter-Pool/Getty Images

あわせて読みたい

この記事を書いた人

古森義久ジャーナリスト/麗澤大学特別教授

産経新聞ワシントン駐在客員特派員、麗澤大学特別教授。1963年慶應大学卒、ワシントン大学留学、毎日新聞社会部、政治部、ベトナム、ワシントン両特派員、米国カーネギー国際平和財団上級研究員、産経新聞中国総局長、ワシントン支局長などを歴任。ベトナム報道でボーン国際記者賞、ライシャワー核持込発言報道で日本新聞協会賞、日米関係など報道で日本記者クラブ賞、著書「ベトナム報道1300日」で講談社ノンフィクション賞をそれぞれ受賞。著書は「ODA幻想」「韓国の奈落」「米中激突と日本の針路」「新型コロナウイルスが世界を滅ぼす」など多数。

執筆記事一覧

執筆記事一覧