【都議選公約分析⑦】自民党

西村健(NPO法人日本公共利益研究所代表)

【まとめ】

・自民党の都議選公約は、都民所得倍増計画を掲げ、2050年までの東京の経済成長を牽引するビジョンを示す。

・物価高騰対策、都市インフラ整備、若者向け教育政策、闇バイト問題への対策を重視している。

・公約の具体性、以前の公約との関連性、東京一極集中問題への視点が不足している。

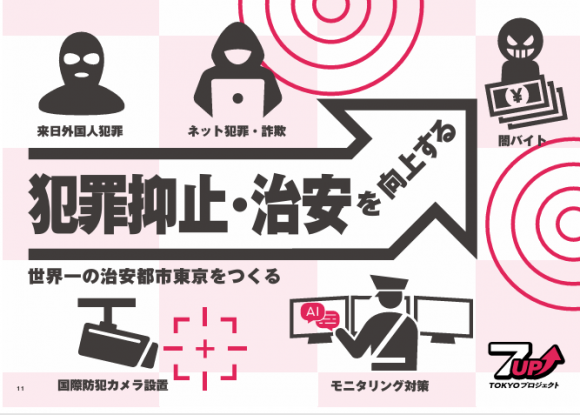

写真)7UP! TOKYOプロジェクト

出典)自民党公約

公約分析、第7回は自民党である。実は、公約がやっとネットにアップされたのは最近である。セブンアップってジュースの銘柄と勘違いするかのようなポップなデザインであるものの、とてもわかりやすいものに仕上がっている。2050年までの将来ビジョンとして「都民取得倍増計画」を掲げている。東京は国全体の経済成長をけん引し、社会全体の付加価値を倍増していく存在であるという認識のようだ。「富の増加が都民一人ひとりの所得へと還元され、社会や生活がもっと豊かになる将来」(自民党公約)を構想している。

◆さすがの実績と堅実な視点

そうした中、現実的な政策は何かと言うと、まず「異次元の物価高騰対策」を掲げている。経済対策だ。ポイント還元や支給などを提案し、家計負担の削減、賃上げを実施する中小企業を支援、リスキリングの支援、中小企業社員の住居手当の支給、中小企業が行う従業員の住居手当の支給など、可処分所得を増やす取り組みを強力に後押ししていくそう。

特徴は第一に、都市インフラの問題を重視していることだ。防災、マンション修繕を進めること、巨大地震・噴火や風水害対策を強力に打ち出している。環状七号線地下河川の整備、防災資機材の購入に最大 100 万円の助成、修繕積立金の確保・運用をサポート、「つながる」強靭な通信環境を確保、外環道など道路ネットワーク、新路線など新たな鉄道ネットワークの充実など都市の基盤となるインフラ(ITも含)を打ち出しているのはさすがだと言える。

第二に、教育面では若者に向けた政策を提案している。なかでも、給付型奨学金の拡大で若者の可処分所得を増やすこと、将来を支える技術職の育成・確保をすること、23 区大学定員規制の廃止などを掲げている。若者に寄り添う政策を展開したことは意外であった。

第三に、闇バイト問題に対して明確な問題意識を持っている。若者などが犯罪の当事者とならないよう犯罪抑止に努めること、来日外国人による数々の不法滞在事案、犯罪組織の行動や不正送金などへの対策を強化することなど、ネットでは言いやすいがメディアでは言いにくいことを明確に主張。リベラル派からの反発を受けかねない、建前論ばかりや綺麗ごとで語られなかった点に対して、明確に主張をしてきたことに「保守」の矜持を見た。

▲写真

出典)自民党公約

◆具体性がない・・・・

専門家として2つの視点を問題提起しよう。大言壮語をしているが、具体策に欠ける。特に「いつまでに」「何を」「どのように」「どの程度」「どれくらいお金をかけて」が見えない。厳しい言い方をすると、既存の各種計画をなぞっただけの内容と文言は一緒である。そもそも前回の公約との関係性が見えないことだ。筆者は4年前も公約分析を行った(「都議選公約分析「自民党」野党の立場は政党を真摯に成長させる?」参考)で指摘したが、その公約から具体性が低下している。また、「個人都民税20%減税」「賃金水準の底上げを図ります」などの政策の実現はどうなったのか?検証された形跡は見受けられない。

◆東京一極集中問題はどこへ?

最後に、一極集中問題への視点はまったく感じられない。国政政党として石破政権の地方創生との関連、東京一極集中問題への対処方法を視野に入れたものになっていない。オーバーツーリズム、解消されない通勤時の混雑、乱立するタワーマンション、恐ろしいほどの急激な地価高騰・・・・問題は過剰な都市開発ではないのか。グランドデザインできるのは行政だけ。都市の開発に規制をかけ、持続的にまちづくりをできる主体は行政なのだが、その視点は見られない。

情勢調査ではさすがの安定を誇っている。しかし、裏金問題があったことも事実だが、明言しないで黙って過ごすのだろうか。自民党に期待する。

トップ写真)家族 出典)d3sign/GettyImages

あわせて読みたい

この記事を書いた人

西村健人材育成コンサルタント/未来学者

経営コンサルタント/政策アナリスト/社会起業家

NPO法人日本公共利益研究所(JIPII:ジピー)代表、株式会社ターンアラウンド研究所代表取締役社長。

慶應義塾大学院修了後、アクセンチュア株式会社入社。その後、株式会社日本能率協会コンサルティング(JMAC)にて地方自治体の行財政改革、行政評価や人事評価の導入・運用、業務改善を支援。独立後、企業の組織改革、人的資本、人事評価、SDGs、新規事業企画の支援を進めている。

専門は、公共政策、人事評価やリーダーシップ、SDGs。

執筆記事一覧

執筆記事一覧