まだ必要?都心の超高層ビル その3 東京都長期ビジョンを読み解く!その76

西村健(NPO法人日本公共利益研究所代表)

「西村健の地方自治ウォッチング」

【まとめ】

・超高層ビルの都市開発は社会に多大なる影響を与える。

・2027年、東京駅付近に三菱地所が390メートル高の超高層ビルを開発予定。

・文化的、思想的な「深さ」、人々が幸せに過ごせる「場」にできるだろうか。

【注:この記事には複数の写真が含まれています。サイトによっては全て見ることができません。その場合はJapan In-depthのサイトhttps://japan-indepth.jp/?p=48149でお読み下さい。】

■ 超高層ビルのまちづくりは大変!

再開発が進む町、東京。建設工事が至る所で行われている。数年後には超高層ビルが林立し、街の姿が一変しそうだ。

この連載で超高層ビルのあり方に疑問を呈してきたが、今回は改めて違う視点から考えてみたい。超高層ビルのビジネスモデルは、土地・住居を持つ住民の合意をとり、超高層ビルを建設するというものだ。住民には住居が超高層ビル内に確保され、それ以外の部屋は新規住居などとして売りに出し、そして、デベロッパーは儲かる。そういう構造だ。

しかし、「デベロッパーがもうけすぎて悪い!」「ゼネコンばかりが・・・」などと批判するのはフェアではない。バブル期のような強引な立ち退き強要などは見られなくなり、まっとうな、当然のビジネスをしているのである。

そもそも超高層ビルの都市開発は相当大変なのである。(海千山千の)地主を説得していかなければならない、行政との調整も必要である。特に、前者は、個人でビルを建てかえるよりもよっぽどメリットがあることを伝えるしかない。勝手にマンションの建替えなどされてしまったら、その区画が歯抜けになってしまう可能性もある。説得、利害という名の欲望の調整・・・デベロッパーもそれなりの努力をしているのだ。後者は、書類の山、手続きの山に追いまくられる。

自社ビルを建て替えるのも似たような業務が発生する。ビルに入っている各店舗の調整、建設計画などなどでとても手間が掛かってしまう。自社ビル建て替えよりも、デベロッパーの提案はとっても魅力的に映るのは仕方ない。

最近、東京駅近くに、三菱地所がなんと390メートルの高さの超高層ビルを開発し、2027年にできあがることが明らかになった。(参考記事:流通ニュース)

■ 六本木ヒルズの価値

これらの開発であるが、そこには「都市」「まちづくり」というマクロな視点よりも、「ビル周辺」という名の区画レベルの視点が目立っている。下佐斯国~身狭国~武蔵国荏原郡桜田郷~江戸郷~江戸~東京・・・という歴史的な流れは感じられないし、都市開発やまちづくりのコンセプトはよく理解できない。本連載で対象としている「神谷町」を見ていても、そこにはほぼ文化的・思想的な「深さ」は感じられない。六本木ヒルズと比較して残念なのだ。

▲写真 狸穴坂から神谷町方面、工事現場(筆者撮影)

港区の虎ノ門・麻布台地区ののコンセプトは、

「緑に包まれ、人と人をつなぐ「広場」のような街 – Modern Urban Village -」

ということらしい。「そのスケールとインパクトは六本木ヒルズに匹敵」と言うが、本当だろうか。

▲写真 工事現場に貼ってある工区(筆者撮影)

六本木ヒルズは、500件もの地権者をまとめあげたというプロジェクトである。工事着工までに15年、非常にハイリスクな案件だった。詳細は以下のようになる。

竣工: 2003年

主要用途: 事務所、住宅、ホテル、放送センター、商業施設、文化施設、公共公益施設

階数:事務所棟: 地上54階、地下6階

住宅棟A棟: 地上6階、地下2階

住宅棟B・C棟: 地上43階、地下2階

住宅棟D棟: 地上18階、地下2階

高さ: 森タワ一高さ238 m

【出典】参考HP: http://www.arcstyle.com/tokyo/roppongihills.html、https://www.mori.co.jp/projects/roppongi/

▲写真 六本木ヒルズ(筆者撮影)

なかでも、そのコンテンツの配置である。美術館を最上階に置くという、賃料が高いところをあえて文化施設にするその価値観に文化を発信する意思を感じる。住居、文化施設、オフィス、ホテルなどをあわせてつくったわけだが、本来、切り分けた方が楽と言われている。複合化は手間がかかるのに、あえてそうしたということで建築業界では「凄い」と言われているようだ。

特に、六本木ヒルズは多くの機能が複雑に構成されている。ゾーンごとに完全に切り分けたほうが楽だが、他方、単調な街並みになる。住居、文化施設、オフィス、ホテル、商業施設が混在していることが、街としての魅力を高めているのだ。

建築物のデザインもなかなかしゃれている。「折り紙や鎧兜などをモチーフに、折る、重ねる、明暗をつけるといった、日本の伝統的な要素を感じさせるディテールと幾何学的なデザイン」と言われている。

▲写真 六本木ヒルズ(筆者撮影)

「太さがある建物を空に溶け込むような色合いと彫刻的なフォルムで、威圧感なくスマートに表現しています。「見る角度、時間によって建物の表情が変わる点も特徴的」(参考:六本木ヒルズ)

といったそこから感じられる感性・センス。さらに、「西洋人からする六本木ヒルズ森タワーは日本風に感じる」との指摘もある。(参考:森ビル)

丸みを帯びた超高層ビルは、経済停滞のつづく「平成」時代の希望の象徴として、いろいろな意味で一世を風靡した。

▲写真 六本木ヒルズ(筆者撮影)

しかし、神谷町の開発はどうなのか・・・・・。

■ デベロッパーはどう見ている?

森ビルさんはデザインや知り合いも多いし、好きな会社だ。森ビルは、東京の都市文化を作ってきた歴史もある。しかし、この令和の時代に、今度の神谷町の都市開発に新たな「時代的な」発想はあるのか?という厳しい見方もできる。

▲写真 上海の高層ビル(筆者撮影)

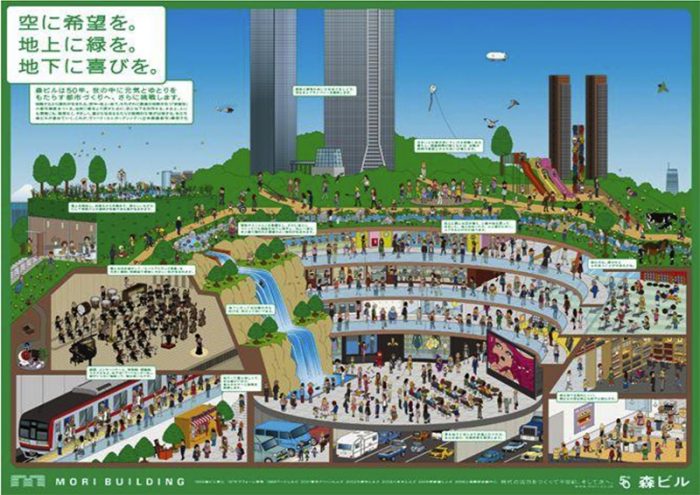

そもそも都市が変えられるのだ、街の形を規定する大型プロジェクトであるから、社会的な責任や影響力を十分考慮してもらいたい。ただし、森ビルHPには都市のビジョンが提示されている。それは「Vertical Garden City – 立体緑園都市」とのことだ。まとめるとこんな感じ。

○ 概要:

・無秩序に広がった巨大都市の中心部をスーパーブロックで再生していく都市モデル

○ 機能:

・都心の空と地下を有効に活用し、そこに職、住、遊、商、学、憩、文化、交流などの多彩な都市機能を立体的重層的に組み込む

・徒歩で暮らせるコンパクトシティ

○ 考え方:

・土地を増やすことはできないが、建物を超高層化し、地下活用で空間は増やせる

・都市機能を縦に集約すれば、移動時間は減り、自由に使える時間が倍増→人生の選択肢や日々のゆとりも増える

・地上3階くらいに人工地盤を設け、建物と建物をつないでいけば、人や自転車、車椅子、ベビーカーも安全かつ快適に移動可能

・徒歩で暮らせる街は、子供や高齢者も暮らしやすく働きやすいはず。知識情報社会、少子高齢化社会に合っている

▲図 出典:森ビルHP「Vertical Garden Cityイメージ」

「空に希望を。地上に緑を。地下に喜びを」という思想とのこと。

皆さんは共感しますか?

景観は?(周りに影響を与えますよね?東京タワーよりも高いんですけど・・・)

環境影響は?(丘である、空気の流れ、水質は?)

生物多様性は?(土壌やそこに住む生物など生態系は影響受けますよね?)

日本の成熟社会や歴史的文脈、東京全体との調和、文化面、防災面、サスティナビリティ面が感じられないのは筆者だけだろうか。

▲写真 麻布台11丁目からアークヒルズ仙石山森タワー、工事現場(筆者撮影)

出身地がほど近いFC東京のマスコットキャラクター「東京ドロンパ」、ロシア大使館のサイバーセキュリティー軍、都民が唖然とするタワーが出来上がるのか、皆が幸せな時を過ごせる「場」が生まれるのか。

トップ画像:pixabay by geralt

あわせて読みたい

この記事を書いた人

西村健人材育成コンサルタント/未来学者

経営コンサルタント/政策アナリスト/社会起業家

NPO法人日本公共利益研究所(JIPII:ジピー)代表、株式会社ターンアラウンド研究所代表取締役社長。

慶應義塾大学院修了後、アクセンチュア株式会社入社。その後、株式会社日本能率協会コンサルティング(JMAC)にて地方自治体の行財政改革、行政評価や人事評価の導入・運用、業務改善を支援。独立後、企業の組織改革、人的資本、人事評価、SDGs、新規事業企画の支援を進めている。

専門は、公共政策、人事評価やリーダーシップ、SDGs。

執筆記事一覧

執筆記事一覧