ベトナム戦争からの半世紀 その12 チュー大統領の悲嘆

古森義久(ジャーナリスト/麗澤大学特別教授)

「古森義久の内外透視」

【まとめ】

・グエン・バン・チュー大統領、日本記者団向け会見で、米軍事援助大幅削減に危機感表明。

・北ベトナム軍の攻勢が強まる中、米援助削減が南ベトナムの防衛を困難にしていると訴えた。

・日本など国際社会に対し、米援助削減の現状を伝え、支援を求めた。

さわやかな朝の風が流れ込む大統領官邸の3階の1室で私は南ベトナムのグエン・バン・チュー大統領と向き合っていた。サイゴン中心部の独立宮殿と呼ばれる官邸、1975年3月5日だった。北ベトナム軍のサイゴン北方のフォクロン省を制圧してから2ヵ月ほどが過ぎていた。

ベトナム共和国のチュー大統領は日本人記者数人によるインタビューに応じたのだった。本来、チュー大統領は外国の記者との会見に応じることがきわめて少なかった。だが1975年に入り、北ベトナム軍が不穏な動きを強め、最大の支援国のアメりカ政府も反戦の国内世論に押されて、南ベトナムへの軍事や経済の援助を減らすようになっていた。

チュー大統領としては国家の危機を対外的に訴える必要に駆られ、外国特派員たちとの会見に応じるようになったことは明らかだった。

当時、南ベトナム駐在の日本人記者の間でも私は最古参に近くなっていた。だからこの会見でも大統領に最も近い席に座り、挨拶や質問を先導する役を任された。目の前のチュー大統領は小柄ながらがっしりとした体躯で肩幅が広い。軍人らしい精悍な顔つきだった。ぴったりとしたダークスーツに身を固めた姿はもう8年もこの国の大統領の座にある重みを感じさせた。53歳という年齢でも髪は半分以上、白かった。やはり長年の激務ということなのか。

チュー氏は南ベトナム中部海岸のファンランのごくふつうの農家に生まれた。若くして軍人の道を志し、当初はフランス植民地軍での訓練を受けた。その後、南ベトナム国軍に籍をおき、順調に昇進していく。1963年のゴ・ジン・ジェム政権打倒のクーデターがアメリカの支援で断行された際、チュー氏はサイゴン北方に駐屯する第5師団の師団長だった。その際の巧みな動きが軍の内部でも、アメリカ側でも、評価されていった。その後の数年、政変や権力闘争でもチュー氏は軍歴を活かしながら、独自の才能で政界でも力をつけて、権力の頂点に向かっていった。軍政両面でのライバルだったグエン・カオ・キ空軍司令官との闘争にも勝って、1967年の一応の民主的選挙に勝利して、大統領に就任する。

その後のチュー氏は「反共」、「反北ベトナム」の基本路線で南ベトナムをまとめ、アメリカとの関係もどうにか良好に保って権力の座を守ってきた。

ただし国内をまとめるうえでは反体制に近い仏教徒を弾圧したり、北ベトナムに協調的とみなされる融和派を追放したりしたことで、「非民主的な独裁」とも批判された。北ベトナムはもちろんチュー大統領を「アメリカに国を売る反共売国奴」と酷評した。そのうえにチュー大統領はベトナム古来の官民の腐敗体質を放置したことでアメリカ側の一部からも「汚職政権」とけなされた。だがそれでも北ベトナムの軍事脅威に対してベトナム共和国の官民を堅固にまとめ、一部で経済発展の兆しさえみせた手腕には高い評価もあった。

そんなチュー大統領は私たち日本人記者団の前に姿を現すと、愛想よく挨拶をして、1人1人の記者と握手を交わした。言葉は流暢な英語を話した。私は冒頭の質問としてアメリカから南ベトナムへの援助が減っていることを提起し、大統領の反応を問うた。

チュー大統領は待ってましたとばかりに、熱をこめて答えた。その声はややしゃがれてはいるが力強く低く太かった。

「アメリカ政府からの援助については少しさかのぼってお話しをしましょう。わが政府が1975年度分として当初、アメリカに要請した軍事援助は16億ドルでした。この金額は共産側がふつうのレベルでの停戦協定違反の攻撃を続けた場合への対応として絶対必要な最少額でした。ところがアメリカの議会はそれを7億ドルにまで削ってしまったのです。これでは南ベトナムの国家の最小限の軍事防衛もできなくなります」

チュー大統領がこうして熱心に南ベトナムへのアメリカからの援助の必要性を日本人記者団に訴えることには、それなりの理由があった。日本も南ベトナムへの主要援助国だったからだ。日本は軍事援助はもちろん出していなかった。だが経済援助では日本政府はベトナム共和国を全世界でも枢要の援助対象国とみなし巨額の政府開発援助(ODA)を供与していた。

当時の日本政府はパリ和平協定が持続的な平和をもたらすとみて、南ベトナムへの長期の経済援助を実施していた。その和平認識の証しとして日本の外務省は官民の経済・文化使節団をも派遣した。ソニーの盛田昭夫氏や作家の曽野綾子氏を中心とする使節団が南ベトナム各地を歴訪し、交流した。経済援助ではサイゴン地区に巨大な病院をすべて日本からの資金で建設する計画を決めていた。メコンデルタや中部高原ではこれまた日本の援助資金で発電所数ヵ所を建設することも決っていた。そうし施設を受け入れたトナム共和国という国家がそれ以後の1年たらずのうちに消滅してしまうことをまったく考えない日本政府の援助計画だった。

だが当時の南ベトナムにとっては当然、軍事援助こそが国家の死活に結びついていた。だからチュー大統領は国際社会への切迫した訴えというつもりで日本人記者にもアメリカからの軍事援助の大幅削減を残酷な措置として強調したわけだろう。

「ニクソン大統領もキッシンジャー博士も南ベトナムが必要とする限りの軍事援助を継続することをわれわれに約束していました。だが国内事情が変わると、3億ドルでさえも多すぎるという。いくら多すぎるか、いくら削れとか、まるで市場で野菜の値段を値切るように言ってくる。かりにも援助にはベトナム共和国の存亡がかかっているのです」

当初は毅然としていたチュー大統領もアメリカの軍事援助の削減への不満となると、顔面を紅潮させ、両手を振り、激情に駆られた態度となった。アメリカ政府の公約破りへの悲痛な叫びとさえ響いたのだった。

大統領は2時間にもわたり、私たちの質問にすべて正面から答えた。北ベトナムの南領内での軍事攻撃を改めて非難した。その年の10月に予定される南の大統領選には出馬して、三選を目指すという方針も明らかにした。南国内の汚職や腐敗については自分自身の行動も含めて、決して不正を許容していないと強調した。

チュー大統領のこうした発言ぶりを目前にみていると、この人物の「独裁、腐敗、弾圧」という印象は薄れていった。少なくとも自国の存続を真剣に考える誠実な面も持つ指導者だという感じも受けたのだった。ただし、この人物がこのわずか40数日後には大統領の座を去り、国外へ退避することになるとは、夢にも想像できなかった。

(その13につづく。その1、その2、その3、その4、その5、その6、その7、その8、その9、その10、その11)

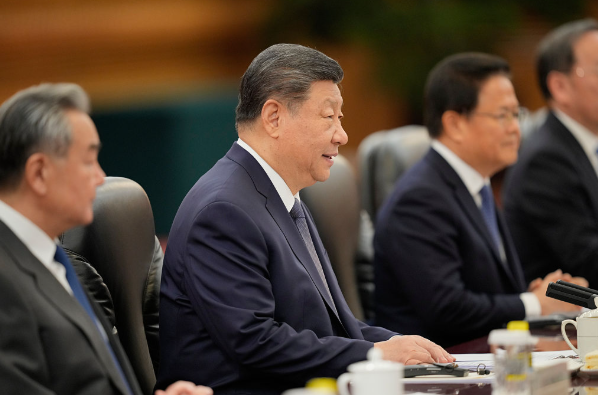

トップ写真:グエン・バン・チュー大統領(撮影時期場所不明)出典:©CORBIS/Corbis via Getty Images

あわせて読みたい

この記事を書いた人

古森義久ジャーナリスト/麗澤大学特別教授

産経新聞ワシントン駐在客員特派員、麗澤大学特別教授。1963年慶應大学卒、ワシントン大学留学、毎日新聞社会部、政治部、ベトナム、ワシントン両特派員、米国カーネギー国際平和財団上級研究員、産経新聞中国総局長、ワシントン支局長などを歴任。ベトナム報道でボーン国際記者賞、ライシャワー核持込発言報道で日本新聞協会賞、日米関係など報道で日本記者クラブ賞、著書「ベトナム報道1300日」で講談社ノンフィクション賞をそれぞれ受賞。著書は「ODA幻想」「韓国の奈落」「米中激突と日本の針路」「新型コロナウイルスが世界を滅ぼす」など多数。

執筆記事一覧

執筆記事一覧