ベトナム戦争からの半世紀その18 撤退から敗走へ

古森義久(ジャーナリスト/麗澤大学特別教授)

「古森義久の内外透視」

【まとめ】

- 1975年3月、南ベトナム政府軍は中部高原を戦わずに放棄し、軍民が混在した大規模な敗走が起きた。

- 現地からの報道では、避難した市民たちの過酷な状況や、戦わずに撤退することを余儀なくされた兵士たちの無念の声が伝えられた。

- この事態は首都サイゴンの市民へも大きな衝撃を与え、和平協定の成立による情勢安定への油断が覆された。

ベトナム戦争のこんな大激変のなかで、その報道に当たった私の記者としての立場も少し説明しておこう。戦争の歴史的な転換点となった1975年2月、私の所属していた毎日新聞サイゴン支局は減員となった。それまでの長い歳月、サイゴンに常駐する毎日新聞特派員はいつも2人だったのが1人になったのだ。この措置は間違いなくベトナム戦争が和平協定の成立で戦火を激しく燃えあげることは当面はもうないだろうという予測からだった。だが大きな間違いの予測だった。

サイゴン支局はそれまで支局長がベテランの吉沢孝治記者だった。その下で若手として私が支局員として活動していた。ところがこんどは常駐記者が1人、つまり私だけとなり、名目上にせよ、サイゴン支局長という肩書となったのだ。

その時点で私の南ベトナム駐在は3年となっていた。当時の日本のメディアのベトナム駐在特派員というのは、できるだけ多くの記者に経験を積ませるという趣旨からか、1人の任期が短かった。1年間の駐在も珍しくなく、2年を超える例はほとんどなかった。だから3年というのは日本人記者のベトナム常駐としてはすでに最長の部類となっていたのだ。

そんな私にとって1975年3月の大異変は文字通り、天と地がひっくり返るような激変だった。サイゴンにいるだけでも、中部から入ってくる戦場での大激変を記事にして、朝も夕も支局のテレックスにしがみついて送信する。そう、その当時の記事の送信は旧式のテレックスだったのだ。一つの記事を送れば、またすぐ外に飛び出し、政府や軍の当事者に会いに行く。各種の記者会見に駆けつける。本当に寝る暇もない日々となった。

そんななかでも南ベトナム政府軍の中部高原の放棄はとくに重大なニュースだった。私は「ベトナム戦史上、最大の激変」として記事を送った。だが東京本社は事態の重大性を測りかねているようだった。あまりの唐突さ、あまりの激変にその意味を理解しかねているのか、重大ニュースとして飛びついてこないのだ。もっともこの態度はわずか数日で変わらざるを得なくなった。

しかし目の前のサイゴンの社会は根底から揺れ動いていた。真相をつかめないまま、悪夢が実現したような驚きや恐れに市民がみな浮足だっていた。中部高原が戦闘を経ないままに共産側に渡るなど、長いベトナム戦争の歴史でも誰も想像もつかない事態だったのだ。チュー大統領は気でも狂ったのか、という反応も多かった。

同時にサイゴンではチュー大統領が抵抗もせずに中部高原を北ベトナム側に譲ったのは、実は秘密の取引があったからだ、というウワサも広まった。いまの表現ならば陰謀説だった。この説に従えば、チュー大統領は戦略要衝の中部高原を引き渡すかわりに、北ベトナム軍はその南の海岸地域やサイゴン周辺の首都圏には軍事攻撃をかけずに政治交渉で将来を決める、というような「密約」だともされた。だがこの種の密約説にはなんの根拠もないことがすぐに証明されていった。

さてその間、3月19日、中部高原の状況について現地からの初めて信頼できる報告がサイゴン市民一般にも届いた。サイゴンで発行される中立系の信用度の高い新聞「チンルアン」が現地からの詳報を載せたのだ。同新聞の記者が中部高原から一般住民の避難者たちとともに、徒歩でフーボン省の省都チェオレオまで脱出した模様のルポ記事だった。南側の軍隊と住民とが入り混じっての撤退がすぐに大敗走となった悲惨な状態の現地報告だった。

フーボン省はプレイク省の東南に隣接し、いくらか海岸部に近い地域にある。コンツムやプレイクからの避難者たちは軍部も民間も大多数がまずこのフーボン省にたどり着いたのだ。プレイク市からフーボン省の省都チェオレオまでは直線では約90キロの距離だった。チェオレオからの記事は以下の骨子だった。

「プレイクとコンツムの多数の住民がツナミのように押し寄せ、徒歩で続々とチェオレオにたどり着いている。だがこの人たちは中部高原からの避難民の一部に過ぎない。この人たちは日中は猛暑に焼かれ、夜間は山林の冷気に身を震わせ、不眠不休で重い足を引きずって、歩き続けてきた。途中で倒れた子供、歩けなくなった老人などは数え切れない。だれもが飢えと渇きに苦しんでいる。そうした住民のなかに多数の将兵も混ざっていた。レインジャー部隊の将校が悲痛な語調で語った。

『どうしてこんなことになったのか。われわれはまだ負けてはいなかった。だがこんなふうに逃げるなんて。完全装備のまま、敗走する若い兵士たちをみてくれ。あまりにもみじめじゃないか』

空軍の大尉はこうも述べた。

『なんとも悲しいことだ。無人の町となったプレイクを振り返って見たときは、特に悲しかった。燃え広がる火が廃墟のようになった町を赤々と照らしていた』

若い兵士たちは口惜しさに唇をかんでいた。

『俺たちはなにも戦わないで逃げたのだ。畜生!戦って負けて逃げるのならまだ我慢ができるのに』

チンルアン紙の記者の現地からの報告は以上のように現地の南側の将兵たちの直接の言葉をも多々、引用していた。要するに戦いをせずに撤退したら、それが敗走になったという状況の描写であり、その当事者の将兵たちに悲痛な心情を示す言葉の数々だった。チンルアン紙の報道はさらに中部高原の全体の状況を記者自身の考察の総括として次のようにまとめていた。

「プレイクとコンツムは”悲劇の日曜日“となった3月16日、降伏してしまったのだ。17日までに第二軍管区でも精鋭とされたレインジャー部隊の司令官ファム・ズイ・タト大佐は指揮下の部隊をコンツムから全員、撤退させた。この部隊は東南のフーボン省に入ると、いったん停止し、タト司令官は部隊のうちの一個連隊に先頭に立って、退路を切り開く役を命令した。だがフーボン省の省都チェオレオの住民はプレイクとコンツムからの避難民と撤退の軍隊をみると、すぐに自分たちの避難を開始した。女性、子供、老人、若者が背中や手に運べるだけの荷物を持ち、先を争って家から飛び出してきた。このためレインジャー部隊の連帯も防衛どころではなくなった。チェオレオもいまや無人の町と化しつつある。」

この記事は首都サイゴンの市民たちにとっても衝撃をきわめた。中部高原全体から南ベトナム側の軍隊も住民も雪崩を打つように逃げ出した、という状況だったのである。

(その19につづく。その1、その2、その3、その4、その5、その6、その7、その8、その9、その10、その11、その12、その13、その14、その15、その16,その17)

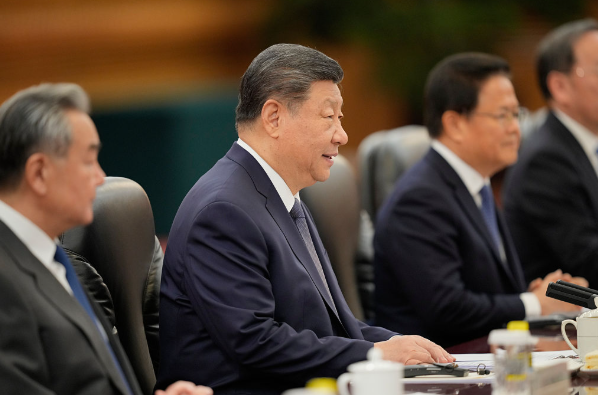

トップ画像:South Vietnamese Flee Vietnam by Getty Images

あわせて読みたい

この記事を書いた人

古森義久ジャーナリスト/麗澤大学特別教授

産経新聞ワシントン駐在客員特派員、麗澤大学特別教授。1963年慶應大学卒、ワシントン大学留学、毎日新聞社会部、政治部、ベトナム、ワシントン両特派員、米国カーネギー国際平和財団上級研究員、産経新聞中国総局長、ワシントン支局長などを歴任。ベトナム報道でボーン国際記者賞、ライシャワー核持込発言報道で日本新聞協会賞、日米関係など報道で日本記者クラブ賞、著書「ベトナム報道1300日」で講談社ノンフィクション賞をそれぞれ受賞。著書は「ODA幻想」「韓国の奈落」「米中激突と日本の針路」「新型コロナウイルスが世界を滅ぼす」など多数。

執筆記事一覧

執筆記事一覧